Ma mémoire vieillit avec moi aussi j'écris sur des films que je m'en voudrais d'oublier.

mardi 29 avril 2014

Les Trois Royaumes (John Woo, 2008)

Le ministre Cao Cao (Zhang Fengyi) pousse l'empereur de Chine à déclencher la guerre contre deux seigneurs, Liu Bei et Sun Quan. Zhuge Liang (Takeshi Kaneshiro), le stratège de Liu Bei, lui recommande de s'allier à Sun Quan et sympathise avec le général de Sun, Zhou Yu (Tony Leung).

Note : cette critique ne porte que sur le montage international de 140 minutes. Elle sera peut-être complétée si l'occasion se présentait de découvrir le montage de 4 heures 30 ( ! ).

La critique oppose souvent les films de John Woo et de Tsui Hark ; moins que leurs univers respectifs, très différents, leurs parcours invitent à la comparaison : tous deux ont eu une période américaine, décevante (mais ou contrairement à son rival, Woo signa une réussite majeure : Volte-Face) avant de retourner en Chine, ou le succès de Tigre et Dragon avait entre-temps permis la mise en chantier d'un bon nombre de grandes fresques esthétisantes, allant du médiocre (Le Secret des poignards volants) à irregardable (Wu Ji, La Cité Interdite). Là ou comme souvent Tsui Hark produisit un film en réaction à la mode (le bancal mais intéressant Seven Swords), John Woo tente de conjuguer ses thèmes personnels de l'amitié et de l'honneur dans une grande fresque à la mise en scène plus classique que celle de ses polars. A l'arrivée, si le contrat est rempli question grand spectacle et si il surpasse très largement Zhang Yimou et consorts dans ce registre, le film traîne comme un boulet son montage qui le prive de ce qui rendait si précieuses les grandes réussites passées de Woo : leur perfection dramaturgique.

Les Trois Royaumes version courte pourrait faire penser au montage d'une heure et demie des 7 samouraïs de Kurosawa : la maestria reste présente mais l'absence de liant se fait cruellement sentir et empêche en partie l'empathie avec les membres de la coalition. Ici, on nous présente une galerie de généraux qui se révèlent interchangeables et seuls 4-5 personnages ont un minimum de relief, ce qui fait peu pour une oeuvre de cette durée. Tony Leung et Takeshi Kaneshiro sont corrects même si on les a connu plus étincelants, toutefois ils parviennent à faire des quelques moments de face-à-face entre eux (dont le superbe interlude musical) les passages intimistes les plus réussis du film. Chang Chen en revanche est saisissant en jeune seigneur et son intensité de jeu s'avère impressionnante, tandis que Zhang Fengyi fait un très bon méchant échappant à la caricature. Les Trois Royaumes tâtonne longtemps mais parvient à se trouver lors du dernier quart d'heure dans lequel on retrouve - enfin - les grands thèmes chers à John Woo (la prise d'otage, le respect mutuel, l'amitié contre le pouvoir).

Une grande partie du film tourne autour de la stratégie militaire et des différentes ruses employées par les deux camps. Si Woo se sert habilement du montage (belle idée de montrer les deux préparatifs simultanément) ou de l'effet de surprise (l'attaque des navires dans le brouillard) ce schéma finit par être un peu redondant et les grandes planifications stratégiques ne sont malheureusement guère cinégéniques. En revanche, leur exécution est parfois bluffante comme lors de la bataille ou la cavalerie ennemie est encerclée et qui reste le grand moment de bravoure ; le dernier combat vaut bien quant à lui n'importe quel moment comparable de la trilogie du Seigneur des anneaux. On sera plus sceptique devant une musique pompière, un emploi des effets spéciaux pas toujours réussi (mais moins gênant que chez Tsui Hark) et un usage du ralenti durant la première partie qui vire au tic désincarné, mais on admirera en revanche l'audace politique d'un film qui plutôt que de glorifier l'impérialisme chinois comme un vulgaire Hero préfère s'attacher à des figures de héros indépendantistes, point qui fut curieusement beaucoup moins souligné que la conclusion moins frontale et plus ambiguë d'un Detective Dee. Les Trois Royaumes n'est pas le grand retour de John Woo, mais il demeure très au-dessus de ses tentatives américaines hors Volte-Face, et la fresque épique asiatique la plus convaincante depuis longtemps.

lundi 28 avril 2014

Dressé pour tuer (Samuel Fuller,1982)

Julie Sawyer (Kristy McNichol) percute un chien en voiture. Elle le conduit chez le vétérinaire et décide finalement de l'adopter. Le chien, un large berger allemand, s'attache à Julie et la sauve d'une agression commise par un sadique, mais il apparait également qu'il a été conditionné par son précédent propriétaire pour attaquer les personnes de couleure noire. Julie demande de l'aide à un spécialiste, Carruthers (Burl Ives) qui la redirige auprès d'un dresseur noir, Keys (Paul Winfield).

La scène antiraciste la plus mémorable de l'histoire du cinéma se trouve peut-être déjà dans la filmographie de Samuel Fuller, dans Shock Corridor ou un noir enfermé dans un asile se lance dans une diatribe du Ku Klux Klan comme si il n'avait plus conscience de sa propre couleur de peau. On retrouve cette thématique dans Dressé pour tuer à travers le chien dont le conditionnement l’entraîne, là encore, à attaquer les personnes de couleur, mais il y a toujours chez Fuller cette tendance à faire le contraire de ce que l'on pourrait attendre. Le salaud de l'histoire n'y est pas un pauvre type hargneux mais un grand-père tout sourire accompagné de ses deux petites-filles ; la personne insistant le plus pour reconditionner le chien n'est pas sa maîtresse mais Keys, le dresseur noir qui en fait une véritable affaire personnelle, et enfin là ou l'évidence serait de nous pousser à l'empathie absolue avec l'animal, c'est le contraire qui se produit : en étant témoin de sa violence, on serait plus enclin à pencher du côté de Julie (qui souhaite le faire piquer) que de Keys. Là ou les habituelles productions animalières reposent souvent sur des solutions simplistes - si on est gentils, les problèmes se règlent d'eux-mêmes - Fuller propose une situation ou les conduites les plus humanistes en apparence aboutissent aux plus grands désastres, ce qui n'empêche pas d'éprouver une immense compassion pour le malheureux chien. C'est d'ailleurs dans la scène ou Julie est confrontée au propriétaire initial que les intentions de Fuller apparaissent le plus clairement, clarification qui se fait au prix d'un certain didactisme mais qui s'avère sans doute nécessaire dans un monde ou des spectateurs jugèrent le film raciste avec un a-propos qui pourrait faire passer Spike Lee pour un apôtre de la nuance.

La mise en scène de Fuller est plus sèche, moins stylisée qu'habituellement mais elle n'est pas exempt de moments virtuoses : le meurtre hors-champ tétanisant, l'attaque du chien dans le studio de cinéma ou le " film dans le film " et ses transparences donnent un sentiment d'irréalité saisissant et surtout cet incroyable travelling circulaire autour du chien, ou celui-ci passe dans le même plan de la bête calmée à l'agresseur féroce. Le travail de dressage accompli est extraordinaire et toute sa désorientation liée aux diverses tentatives de conditionnement est parfaitement rendue. Dressé pour tuer serait une sorte d'Orange mécanique animalier à ceci près que là ou Alexander était un être humain naturellement mauvais que les lobotomies ne pouvaient guérir, ici le chien est la victime de divers dressages qui se contredisent plus que de son tempérament initial. La beauté de la conclusion est justement qu'elle réussit un grand écart saisissant : tout en refusant le happy-end, elle est suffisamment floue en ce qui concerne l'attaque pour laisser le spectateur se faire sa propre opinion sur les motifs de son comportement.

A deux films de la retraite et après une décennie 70's très peu productive, Fuller prouve à la concurrence qu'il est encore un grand cinéaste, et non dénué d'humour (Burl Ives jouant aux fléchettes sur un portrait de R2D2). L'excellent thème de Morricone donne une puissance rare aux ralentis même si certains spectateurs pourraient être incapables de passer outre une publicité de funeste mémoire...

Dressé pour tuer n'est ni un film d'horreur ni un film d'exploitation. Il s'agit d'une tentative aussi risquée que réussie de traiter un sujet social comme une fable gore. Ce qui pourrait aboutir à un pamphlet aussi lourdaud que Mississippi Burning se révèle en fin de compte une des grandes réussites d'une filmographie en comptant un bon nombre, et en dépit de quelques micro-lourdeurs Dressé pour tuer est l'un des plus beaux films sociaux des années 80.

dimanche 27 avril 2014

Tiger Cage (Yuen Woo-ping, 1988)

L'inspecteur Hsiu commande une brigade composée de Terry (Donnie Yen), Tak (Ng Man-tat), Shun-yu (Jacky Cheung) et Shirley (Carol Cheng) avec laquelle Hsiu doit se marier. Après une mission durant laquelle Hsiu échoue à arrêter Hsiong, un vendeur de drogue, celui-ci l'assassine. Les hommes de Hsiu, désormais sous l'autorité de Wong (Simon Yam), traquent Hsiong.

Attention : contrairement aux apparences, ce premier Tiger Cage contient un scénario, un vrai, avec des personnages définis intelligemment, des retournements de situation cohérents et une belle noirceur de ton. Evidemment nous ne sommes pas chez Fritz Lang mais l'absence de manichéisme est appréciable et élève le film au-dessus de ses concurrents tels que la saga Le sens du devoir. Il est d'ailleurs intéressant de constater que lors d'une introduction rappelant un peu Le sens du devoir 4, également signé par Yuen Woo-ping, on commence pourtant par craindre le pire : nos gentils policiers pourchassent donc un trafiquant qui réussit à s'enfuir, revient se venger et assassine l'un de nos héros, au grand dam de la brigade qui se lance dans une répression musclée. Sauf que très vite le conflit n'oppose plus les policiers aux vendeurs de drogue mais entre eux puisque des complicités internes sont mises en évidence et à partir de là, l'étau ne cesse de se resserrer sur Jacky Cheung avec un nombre de morts conséquent au sein du casting principal. C'est l'un des films hongkongais les plus violents, non pas une violence à la John Woo - et tous ses imitateurs - ou des dizaines de figurants s'écroulent lors de chaque scène d'action mais une violence qui touche les personnages principaux et ou personne ne semble à l'abri, ce qui crée un suspens efficace et bienvenu. A la fin, les survivants auront perdu à peu près tout ce qui pouvait compter pour eux.

Contrairement aux Sens du devoir et même à Tiger Cage 2, le kung-fu se fait ici plutôt rare. Donnie Yen n'y effectue qu'un seul combat et martialement, il ne s'agit pas de ce qu'on a pu voir de plus impressionnant. Le fait que les acteurs principaux (Jacky Cheung et Simon Yam) soient limités sur ce point l'explique peut-être, mais ils compensent largement en étant impeccables le reste du temps, qu'il s'agisse des rares scènes de comédie ou des moments dramatiques. A l'inverse, Donnie Yen nous refait son éternel jeu tout en mâchoire crispée et dans le rôle de la touche féminine de service, Carole Cheng n'a ni la présence d'une Michelle Yeoh ni la sauvagerie d'une Cynthia Khan. Comme souvent, les gweilos américains viennent jouer les méchants de service avec l'inévitable grand noir baraqué adepte du roulement d'yeux ; tout cela est un peu contrebalancé par l'inventivité du film qui nous gratifie d'un meurtre sanglant à l'aide d'un porte-manteau ou d'un étranglement au fil de fer barbelé bien gore.

Deux choses empêchent Tiger Cage d'être une grande réussite HK : d'une part, comme on l'a déjà dit, le déficit en spectaculaire, et d'autres part les inévitables défauts d'époque, qu'il s'agisse d'une musique pénible, d'une photo quelconque ou de quelques moments embarrassants notamment les scènes humoristiques entre Jacky Cheung et sa compagne. Pour autant, si on n'est pas dans l'action frénétique comme Tiger Cage 2 et Le sens du devoir 4, il y a un bel équilibre entre celle-ci et le drame. Il suffit de comparer avec n'importe quel polar d'action français des années 80 (au hasard, les horreurs avec Delon ou Belmondo signées par des tacherons comme José Pinheiro) pour constater l'énorme différence de nervosité, d'efficacité et de dynamisme des équivalents hongkongais. Au moins Tiger Cage a pour lui d'être parfois surprenant - le personnage de Man Tat Ng est extrêmement ambigu et rappelle le méchant de Crime Story, un contre-emploi culotté de Jackie Chan qui fut aussi l'un de ses meilleurs films - et de remplir impeccablement son contrat de série B beaucoup moins idiote que ce qu'on pourrait craindre, qui plus est portée par trois acteurs au charisme évident.

samedi 26 avril 2014

Hercule se déchaine (Gianfranco Parolini, 1962)

Au royaume d'Arpad, Hercule (Brad Harris) découvre qu'après le décès du roi, sa fille Cnidia (Mara Berni) a entrepris la construction d'une immense muraille au pris de la vie de centaines d'esclaves. C'est en réalité le conseiller Menisto (Serge Gainsbourg) qui manipule la reine et ne voit pas d'un très bon œil la venue du populaire Hercule dans la ville.

Brad Harris en monsieur muscle huilé ? Serge Gainsbourg en jupette ricanant sous sa cape ou hurlant devant l'incompétence de ses hommes ? Mara Berni en reine manipulée amoureuse de notre héros ? Il y aurait de quoi penser que j'ai copié-collé la critique de Samson contre Hercule et il faut bien avouer qu'au visionnage, le sentiment de déjà vu n'en était que plus présent. Loin de se contenter de reprendre exactement la même trame - et avec les mêmes acteurs dans les mêmes rôles -, Parolini se dit qu'après tout il serait idiot de varier les péripéties et on retrouvera de nouveau une série d'épreuves infligées à Hercule en public, un passage " tourniquet " ou une scène durant laquelle des murs se referment sur lui. Il est quasiment impossible pour quelqu'un regardant les deux à la suite de retrouver duquel des deux films tels ou tel plan serait issu, j'en prends à témoin la critique de psychovision.net d'Hercule se déchaîne où le rédacteur semble se tromper et avoir en réalité visionné Samson contre Hercule ! Les deux furent tournés en même temps mais le fait que celui-ci soit sorti quelques mois après lui est franchement fatal, d'autant plus qu'il est inférieur à un original déjà plutôt médiocre.

Pour ce qui est de l'action, le principe est simple : on reprend à peu près Samson contre Hercule, qui se caractérisait déjà par un certain minimalisme sur cet aspect, et on essaye d'en faire encore moins. Des éléphants menacent notre débonnaire Brad Harris ? Il lui suffit de les regarder dans les yeux pour les pousser à la fuite, avant de conclure " les animaux savent ce qu'il y a dans le cœur d'un homme ". Ah bon. En revanche, si Parolini nous avait évité les monstres gênants dans son premier opus, ici Hercule affronte une sorte de yéti d'un grotesque achevé. On note aussi le grand courage de l'armée romaine, qui abandonnent leurs chefs alors qu'ils sont environ trente contre un, tandis que Gainsbourg oublie malheureusement la règle numéro un lors d'une prise d'otages (à savoir : ne jamais laisser filer l'otage). Si il y a encore un minimum d'efforts accomplis au rayon photographie, il n'en demeure pas moins que le film se regarde dans un état proche de la léthargie, ni des personnages ultra-stéréotypés (parmi ceux que je n'ai pas encore mentionnés : un gamin admirateur d'Hercule parfois utilisé comme ressort comique, la fille du chef des rebelles qui révélera la traîtrise de Gainsbourg, Alan Steel en garde du corps de celui-ci) ni des scènes de combat à bout de souffle ne parvenant à maintenir un semblant d'intérêt.

Avec Hercule se déchaîne le saga sombre dans une médiocrité affolante ; Les Amours d'Hercule était tout aussi mauvais mais ressemblait à un accident isolé qui cohabitait avec les œuvres infiniment plus ambitieuses de Cottafavi, tandis que Samson contre Hercule arrivait malgré le dilettantisme de la mise en scène à maintenir le spectateur éveillé tant bien que mal. Ici le bâclage semble érigé en norme et les figurants jettent des flèches avec la conviction d'un zombie en plein 110 mètres haies. L'interprétation est à la " hauteur " et entre un Brad Harris hébété, une Mara Berni démotivée et surtout le calamiteux Gainsbourg, on regrette que l'un des rares acteurs convaincants dans Samson contre Hercule, Alan Steel, ne soit ici affublé que d'un rôle.... muet !

Notons pour ne rien simplifier au rayon confusion que le titre original, La furia di Ercole, ne doit surtout pas être pris pour celui de La Fureur d'Hercule, film sorti en 1961 dans lequel le héros n'est pas Hercule mais Ursus. Les deux se partagent d'ailleurs un scénariste nommé Sergio Sollima qu'on retrouvera avec beaucoup plus de succès dans le western (Colorado, Le dernier face-à-face) ou le polar (Revolver, La Cité de la violence). En ce qui concerne sa contribution ici : circulez, y a rien à voir.

vendredi 25 avril 2014

L'Ange noir (Roy William Neill, 1946)

Mavis Marlowe est assassinée. Lorsque la police découvre qu'elle faisait chanter Kirk Bennett, celui-ci est arrêté, jugé et condamné à mort. La femme de Kirk, Catherine (June Vincent) décide de prouver l'innocence de son époux et rencontre l'ex-mari de Mavis, Marty Blair (Dan Dureya), dépressif et alcoolique, qui décide néanmoins de l'aider. Leur enquête se dirige vers un homme nommé Marko (Peter Lorre) que Marty est sur d'avoir vu entrer chez Mavis le soir du meurtre.

Il y a les films noirs emblématiques, les Tueurs, Faucon Maltais, Grand Sommeil et autres Griffes du passé qui font encore le bonheur des cinéphiles. Il y a les séries B nerveuses et visuellement très inspirées que sont un Detour, un Association criminelle, un Démon des armes. Mais il y a une catégorie moins connue qu'on pourrait appeler des contre-films noirs ; généralement, il s'agit de productions qui s'articulent autour d'un principe inversant un mécanisme habituel du genre. Dans So Dark the Night de Joseph H Lewis, un enquêteur amnésique se retrouve sur ses propres traces ; dans Mort à l'arrivée de Rudolph Maté, le film suit le trajet d'un homme mourant (il a été empoisonné) qui cherche pourquoi on l'a assassiné. Dans ce l'Ange noir, un personnage découvre sa culpabilité et tente d'en convaincre des flics sceptiques au lieu d'hurler son innocence.

Le défaut fréquent de ce type de productions est qu'elles ne fonctionnent souvent que sur cette idée, les diverses péripéties agissant comme du remplissage. L'intrigue de Mort à l'arrivée est largement aussi nébuleuse que celle du Grand Sommeil, à ceci près qu'au bout d'une heure de film on se retrouve au point de départ. L'Ange Noir n'y échappe pas, pas plus qu'il n'échappe à quelques mécanismes narratifs très douteux permettant d’enchaîner les retournements de situation d'ou un sentiment de mange de rigueur sur le plan du scénario qui ne cesse de croître tout au long du visionnage.

Tout cela est d'autant plus dommage que la mise en scène du vétéran Roy William Neill (homme à tout faire de la Universal plus connu pour ses Sherlock Holmes avec Basil Rathbone et pour un des premiers films de croisement de monstres, Frankenstein contre le loup-garou) est de bonne facture tandis que l'interprétation est excellente. Dan Duryea, méchant récurrent du western (Winchester 73, Quatre étranges cavaliers) dans un rôle pour une fois sympathique fait merveille ; il trouve un équilibre impeccable entre le pathétique et l'ironie. June Vincent est très belle mais c'est Peter Lorre en patron de night-club sournois qui vole la totalité des scènes dans lesquelles il apparaît. Aussi l'aspect dramatique se révèle plus réussi que l'intrigue policière, les personnages s'avérant plus intéressants que les situations, et au final les scènes les plus marquantes sont certainement celles avec Dureya au piano, seul ou accompagnant le joli brin de voix de June Vincent. Avec un scénario à leur hauteur, l'Ange noir aurait été un classique ; en l'état, il ne s'agit que d'une sympathique curiosité - il faut bien admettre que contrairement à Chandler ou Burnett, William Irish n'aura jamais réussi à donner de grands classiques cinématographiques parmi les adaptations de ses polars.

Pour autant, L'Ange Noir est sauvé par sa concision - 80 minutes -, et par le fait qu'il parvient à dénicher ce sentiment de fatalité qui imprègne tant des meilleurs films noirs, de Détour à la Griffe du passé en passant par Pour toi, j'ai tué. On notera aussi une belle photographie de Paul Ivano (Shanghai Gesture, Queen Kelly) et un très bon Broderick Crawford en policier obtus et menaçant. Mais il ne possède aucun moment approchant la virtuosité du casse en plan-séquence des Tueurs, du braquage hors-champ du Démon des armes ou encore de la sauvagerie du Règlement de comptes de Fritz Lang. Il démontre malheureusement que même d'excellents comédiens et techniciens ne peuvent suffire à faire d'un film à l'écriture à ce point déficiente un classique, que tout au plus ils peuvent le rendre agréable. Il s'agira du dernier film du très prolifique Roy William Neill, décédé la même année ; moins que sa contribution aux films de monstres de la Universal, on préférera quelques-unes de ses adaptations de Conan Doyle comme le très bon La Griffe sanglante.

jeudi 24 avril 2014

Le Retour de Ringo (Duccio Tessari, 1965)

Montgomery Brown, alias Ringo (Giuliano Gemma) rentre chez lui alors qu'il est présumé mort au combat contre les sudistes. Il découvre que deux frères mexicains, Esteban (Fernando Sancho) et Fernando (George Martin) font régner la terreur dans la ville.

Dans l'histoire du western italien, Le Retour de Ringo est un cas unique. Il est l'une des très rares suites directes à conserver le réalisateur et l'acteur du premier opus, avec Le Retour de Sabata ; mais là ou les autres tenteront généralement de bénéficier du succès de l'original en calquant ses recettes, le Retour de Ringo est l'exact contrepoint d'Un Pistolet pour Ringo. Celui-ci était léger, bondissant, ironique et décontracté ; son successeur se veut sérieux, sobre et dense. On retrouve les deux acteurs principaux d'Un Pistolet pour Ringo, Giuliano Gemma en héros et Fernando Sancho en méchant mais l'un comme l'autre s'appliquent à faire le contraire de ce qu'on pouvait attendre d'eux. C'est un véritable sabotage qu'on pardonne pour une raison très simple : Ringo est un personnage bien moins intéressant qu'un Django ou un Sartana. Il serait doublement absurde de s'offusquer de cette trahison : d'abord parce qu'elle témoigne d'un certain courage de Tessari (certes un réalisateur assez mineur mais un scénariste de premier plan) de changer aussi radicalement de registre et ensuite parce qu'Un Pistolet pour Ringo était un film assez faiblard là ou son successeur se révèle finalement une bonne surprise, et l'un des films les plus agréables de son réalisateur.

Quelques années avant le Django porte sa croix de Castellari, Tessari tente une relecture audacieuse d'un classique littéraire puisque son film n'est rien de moins qu'une modernisation de l'Odyssée d'Homère ; ainsi Ringo, supposé mort à la guerre, rentre chez lui pour découvrir que des pillards mexicains se sont appropriés les terres, oppriment les honnêtes gens et que leur chef tente de contraindre la femme de Ringo à l'épouser. Déguisé en mendiant comme Ulysse, Ringo trouve en quelques compagnons de fortune - un shérif déchu, un fleuriste et un indien - les Eumée et Philetios du western spaghetti pour une vengeance mûrement préparée. Il faut louer une interprétation générale de bonne facture : Giuliano Gemma est décidément l'un des héros de série B les plus attachants du western transalpin et pour une fois, même Fernando Sancho refrène intelligemment ses habituels excès cabotins. George Martin fait un bon chef de clan à la fois sournois, élégant et menaçant, tandis que le rôle accordé à Nieves Navarro montre une nouvelle fois la volonté de Tessari d'étoffer les personnages féminins en proposant des figures plus complexes et plus ambiguës que celles habituellement proposés par ses collègues au sein du genre.

Malheureusement, il manque plusieurs choses pour faire du Retour de Ringo une vraie réussite. Comme Un Pistolet pour Ringo, son rythme est très inégal et il accuse un énorme coup de mou durant le deuxième tiers, Ringo passant près d'une heure à subir en serrant les dents sans faire grand chose de concluant. Les méchants sont bien trop faiblement écrits et se résument à deux frères profiteurs accompagnés d'une armée de sbires très bêtes, tandis que les sidekicks de Ringo ne sont guère plus favorisés : on ne comprend absolument pas ce que l'indien fait là, le fleuriste est censé apporter un comique qui ne fonctionne pas et le shérif est trop vite évacué du récit. Ce déficit d'écriture des personnages secondaires tire le film vers le bas d'autant plus que si la mise en scène de Tessari est plus rigoureuse que sur Un Pistolet pour Ringo, elle est très loin de faire de lui un rival de Corbucci ou Damiani, sans parler de Leone. En revanche, la musique de Morricone et notamment le thème Beacause we are fearless men est une perle cachée dans la pléthorique discographique du compositeur qui mériterait une plus ample reconnaissance. Le Retour de Ringo n'est pas une pépite comme peuvent l'être Tire encore si tu peux, Et le vent apporta la violence ou El Chuncho mais demeure l'un des bons crus du genre. Pas totalement convaincant, mais original et agréable.

mardi 22 avril 2014

Bandits à Milan (Carlo Lizzani, 1968)

Bandits à Milan fut l'un des films à l'origine du poliziottesco, le polar de série B italienne. Il en est en revanche l'un des représentants les plus atypiques car il ne se situe dans aucune des deux tendances principales que le genre pourra compter, le polar sécuritaire ou un flic (la plupart du temps joué par le calamiteux Maurizio Merli) applique une justice expéditive à faire passer l'inspecteur Harry pour un instituteur pacifique et bienveillant, et le polar de machination ou un petit truand entre en conflit avec une organisation aux ramifications multiples dans lequel s'illustreront notamment les talentueux Fernando Di Leo, Sergio Sollima et même Lucio Fulci.

Bandits à Milan, lui, est une sorte d'application des codes du film-dossier à la Rosi à un canevas traditionnel de film de casse. Les 20 premières minutes sont extrêmement déroutantes : on découvre des bribes d'informations (un homme attaqué par une foule avide de lynchages, des cadavres disséminés sur une route, un commissaire en plein interrogatoire), Lizzani multipliant les points de vue sans s'attacher particulièrement à qui que ce soit. La mise en scène laisse pratiquement croire à un documentaire et enchaîne les mouvements brusques et les interruptions rapides qui évoquent une enquête journalistique. Plus tard, elle nous embarque dans diverses fausses pistes suivies par la police (des fausses dénonciations faites pour plaisanter, une femme qui cherche " du réconfort ") jusqu'à nous conduire au vif du sujet et au personnage central : Piero Cavallero, véritable fou furieux incarné par Gian Maria Volonté, intelligent, charismatique et illuminé, cerveau du casse, chef de bande mégalomane dont l'ego - il n'hésite pas à commettre trois casses d'affilée - pourrait presque laisser imaginer qu'il cherche à se laisse prendre comme le fera le policier qu'il incarnera dans Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon.

La longue poursuite en voiture durant laquelle Volonté tire dans la foule constitue un formidable moment de bravoure et égale facilement les meilleures scènes d'action chez Di Leo ; elles est en revanche victime de la structure du film qui place le climax aux environs des deux tiers de la durée et passe une vingtaine de minutes à courir derrière des bandits neutralisés et réduits à l'inefficacité. Il est d'ailleurs intéressant de constater que tous les efforts déployés par Lizzani pour faire prendre une certaine hauteur de vue à son film (on suit les victimes quelques minutes avant qu'elles se fassent abattre pour désamorcer le suspens, on donne quelques éléments de background autour du plus jeune des braqueurs) seront rapidement sabordés par ses successeurs moins talentueux. Des metteurs en scène comme Sergio Martino ou Umberto Lenzi ne retiendront de Bandits à Milan que la violence et les personnages de voleurs psychotiques sans s’embarrasser de nuances et il est quelque peu ironique de voir que Carlo Lizzani, ancien résistant et membre du parti communiste, aura été l'inspirateur de la veine la plus réactionnaire d'un genre qu'il a contribué à créer.

Si Tomas Milian est tout à fait crédible en commissaire (par la suite, on le verra beaucoup plus fréquemment de l'autre coté de la loi), Gian Maria Volonté est comme souvent impérial en fou furieux au regard hypnotique et au sourire goguenard qui vampirise l'écran à chaque apparition, à la fois démystifié en permanence par les événements (il se fait prendre de manière tout à fait bénigne, sans aucun héroïsme de part ou d'autre) et pourtant d'une assurance jusqu'à la fin (le film se termine par son rire narquois) qui ne va pas sans créer de malaise. Il eut simplement fallut un peu d'émotion à Bandits à Milan pour rivaliser avec le chef d’œuvre du genre, le Revolver de Sergio Sollima. En l'état, le mimétisme avec les films-dossiers est poussé jusqu'à partager parfois une sorte de raideur théorique qui n'empêche nullement Bandits à Milan d'être une des plus éclatantes réussites du poliziottesco.

lundi 21 avril 2014

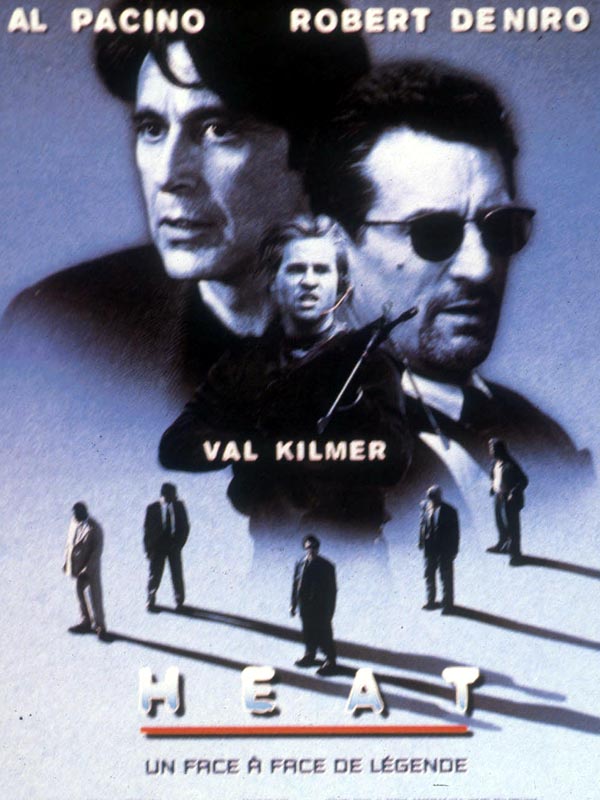

Heat (Michael Mann, 1995)

Un gang de braqueurs conduits par Neil (Robert De Niro) comment un triple meurtre lors de l'attaque d'un fourgon transportant des bons au porteur. Le lieutenant Vincent Hanna (Al Pacino) est chargé de l'affaire et se révèle rapidement très efficace. Une estime mutuelle finit par s'instaurer entre Neil et Hanna, deux hommes partageant beaucoup mais obligés de lutter l'un contre l'autre.

Heat est globalement perçu comme étant le chef d'oeuvre de Michael Mann, l'un des plus grands films des années 90 et une date de l'histoire du polar. Etant d'accord avec ces assertions, nous ne reviendrons pas sur toutes les qualités du film célébrées ici et là (acteurs en état de grâce, scènes d'action irréprochables, tension psychologique rarement égalée) pour concentrer cette chronique sur un seul point : les rapports de couple entre les personnages. Pour le reste, suffisamment de gens se sont bien exprimés sur Heat pour qu'il ne me semble pas nécessaire de les paraphraser.

Les films de Mann précédents présentaient généralement un couple, deux dans Le Dernier des mohicans. Heat n'en contient pas moins de six. Deux couples en péril (Chris et Hanna), un en construction (Neil) et trois établis (Breedan, Michael et Trejo). Tous les personnages principaux existent au sein d'un rapport de couple excepté Waingro, que son statut doublement marginal met à part : il est un être solitaire, à la fois incapable d'un réel rapport professionnel (il abat un homme gratuitement lors du premier vol) et d'un rapport amoureux (les prostituées). Il illustre bien l'ambivalence du regard de Mann sur le couple : si celui-ci est en permanence menacé par la vie professionnelle, il ne peut exister sans elle. Dans le Solitaire, c'est l'argent de ses vols qui permettait à James Caan de fonder une famille avec Tuesday Weld ; dans Révélations, la fin de la vie professionnelle de Russel Crowe conduira à la destruction de la cellule familiale. Ici, il n'est pas anodin que Neil rencontre Eady alors qu'il planifie un braquage : sa profession lui permet de la rencontrer en même temps qu'elle l'empêche d'avoir une relation stable avec elle.

A regarder les destins des personnages, on pourrait croire qu'en privilégiant ceux ayant des rapports de couple plus difficiles, Mann cherche à montrer que la femme cause la perte de l'homme ; ce serait un énorme contresens. Le cas de Michael est exemplaire : il a investi avec sa femme et a matériellement la capacité de se ranger ; c'est justement son incapacité à se passer d'action, sa dépendance au travail qui le pénalisera. De même Breedan, qui sort de prison, est soutenu par sa compagne mais refuse d'encaisser les multiples humiliations que lui impose son patron. C'est parce qu'il n'accepte pas sa place qu'il rejoindra les complices, la subtilité étant que le spectateur constate les écœurants abus dont il est victime et n'en comprend que d'autant plus son choix. Au contraire, les sentiments qui demeurent entre Chris et Charlene lui sauveront la vie dans ce qui reste un des moments les plus touchants du cinéma de Mann. Les attaches que Neil craint tant sont non seulement celles qui épargnera son protégé mais également celles qui redonneront espoir à son adversaire, Hanna découvrant lors de circonstances dramatiques (la tentative de suicide de sa belle-fille ) qu'il a finalement réussi à fonder une famille.

En effet, chez Mann la famille n'est pas nécessairement biologique. James Caan et Tuseday Weld adoptaient sans hésiter, tout comme Daniel Day-Lewis était parfaitement intégré au sein de sa tribu adoptive dans Le Dernier des mohicans. Le mariage d'Hanna (et, probablement, sa santé mentale) survivent parce que faute d'avoir été un bon mari, Hanna a su être un excellent beau-père. Tout cela étant évidemment à double tranchant : Charlene est ainsi tiraillée entre sacrifier son ex-mari et son fils, faire emprisonner le premier permettant d'assurer l'avenir du second. Heat pourrait n'être qu'un film évoquant l'éternel dilemme entre la vie personnelle et la vie professionnelles, mais il réussit à nous confronter à une galerie de portraits d'êtres représentant pratiquement toutes les facettes de cette lutte, sans caricature ni manichéisme au prix de bifurcations parfois surprenantes : combien de polars auraient coupé au montage les scènes introduisant Breedan, ou la discussion entre Neil, Michael et Chris avant leur dernier casse ? L'une des nombreuses beautés de Heat, c'est que tout le monde y existe sans ressembler à un artifice scénaristique, que même un simple chauffeur y semble doté d'une vie propre qui l'attend une fois le film terminé. Heat est un chef d'oeuvre, mais ça, je suis certain que vous le saviez déjà.

samedi 19 avril 2014

Lady Snowblood love song of vengeance (Toshiya Fujita, 1974)

Yuki (Meiko Kaji) est traquée par les hommes du gouvernement, puis capturée et condamnée à mort avant d'être libérée par un obscur groupuscule qui lui demande d'infiltrer l'entourage d'un professeur anarchiste, Tokunaga (Juzo Itami). Celui-ci est parfaitement conscient du fait que Yuki est supposée l'assassiner et lui raconte pourquoi le gouvernement traque les anarchistes.

Ce deuxième et dernier Lady Snowblood se démarque assez singulièrement du premier opus. Contrairement à l'autre manga de Koike adapté à l'époque, Lone Wolf and cub et sa monumentale ampleur en 26 tomes, Lady Snowblood était dès le départ une saga beaucoup plus courte composée uniquement de trois volumes, dont la quasi-totalité forme le premier film de Fujita. D’ou un second opus qui s'écarte narrativement de son prédécesseur, se concentrant sur l'emploi d'assassin de Yuki plus que sur ses objectifs personnels. On perd ainsi la structure en chapitres pour une certaine linéarité, tout comme les chansons de Meiko Kaji dont le manque se fait ici cruellement sentir - la nouvelle musique étant assez quelconque -. Le premier Lady Snowblood était à la fois cruel et touchant, politisé et exploitationniste, brutal et tendre ; le second se radicalise et offre un film dont la dimension politique très présente tend à éclipser les autres aspects caractérisant le personnage au départ. Ainsi, si on apprécie la prise de risques (parmi les sagas japonaises, il s'agit certainement du plus grand virage opéré, ce qui est d'autant plus surprenant qu'il est signé par le même cinéaste qui avait réalisé le premier film) il apparaît toutefois que l'équilibre qui aboutissait à la perfection de l'opus originel est ici rompu. Restent suffisamment de belles scènes (le lancer de sabre, la rencontre avec le docteur) dans lesquels Fujita confirme son talent de réalisateur.

La première scène, dans laquelle un long travelling arrière accompagne une Yuki se débarrassant tranquillement d'une dizaine d'assaillants, est d'autant plus mémorable qu'elle restera le principal moment de brio visuel du film. Le reste du temps, on oscille entre artisanat inspiré et brouillon formel, avec notamment des combats très inférieurs à ceux des meilleurs Baby Cart. Un autre problème est qu'en abandonnant la galerie de méchants qui permettaient d'incarner divers facettes de l'opportunisme économique, Fujita n'est pas capable de fournir à son héroïne des antagonistes suffisamment intéressants ou charismatiques, et ce d'autant plus que les acteurs tendent à surjouer assez régulièrement. Bien plus captivante est l’interaction entre Yuki et les trois personnages rebelles : un professeur anarchisant (qui n'est pas sans rappeler les théoriciens que pouvait jouer Fernando Rey dans les western zapata italiens), sa femme et son ancien ami devenu ermite qui fut également l'amant de sa femme. En offrant plusieurs figures contestatrices distinctes, il permet de montrer tant leurs contradictions (ils se sont battus pour une femme alors qu'ils partagent un idéal libertaire, le professeur engage une sorte d'aide à domicile alors qu'il dit combattre les exploiteurs) que leurs différences de point de vue : là ou le professeur cherche à montrer une révolution, l'ermite compte s'en servir de l'argent pour rénover les quartiers les plus délabrés. L'absence de manichéisme dans leurs conflits donne une réelle complexité politique à un film d'exploitation dont le propos n'est pas moins concerné que celui de bien des films engagés.

Si ce développement très poussé du propos politique se fait parfois au détriment de l'action, il a aussi pour défaut de diminuer l’ambivalence de Yuki. Devenue ici héroïne des réprouvés et des laissés pour compte du système, elle se transforme en simple sabreuse sans véritable background personnel. Si Meiko Kaji reste toujours une des présences physiques les plus impressionnantes du cinéma nippon, on regrette les moments laissant entrevoir ses failles et ses tourments dans le premier opus, ce point étant en partie rattrapé par des scènes de torture des anarchistes non dénuées d'humanité. Lady Snowblood love song of vengeance reste l'un des films d'exploitation marxistes les plus réussis (ici, on a un très gros faible pour le Zatoichi : le justicier signé Satsuo Yamamoto et pour le délirant Elle s'appelait scorpion) faute de pouvoir rivaliser avec Lady Snowblood : Blizzard from the Netherworld.

jeudi 17 avril 2014

Le dernier des six (Georges Lacombe, 1941)

Six amis vivant ensemble gagnent une grosse somme d'argent. Ils décident de partir chacun de leur coté et de se retrouver cinq ans plus tard pour partager les bénéfices, mais lorsque la date butoir se rapproche, ils commencent à disparaître dans d'étranges circonstances. Le commissaire Voroboetchik (Pierre Fresnay) tente d'y voir plus clair.

Plus que de son cinéaste qui fut l'un des nombreux artisans consciencieux du cinéma français de l'époque (Lacombe commença sa carrière dans les années 30 puis continua sous l'Occupation jusqu'aux années 60), Le Dernier des six porte la marque de deux personnes. Celle de l'aut,eur du roman originel, le talentueux Stanislas-André Steeman, et celle du scénariste, le non-moins talentueux Henri-Georges Clouzot dont la postérité oublie parfois qu'avant de passer derrière la caméra, il écrivit pour Decoin, Livtak ou Richard Pottier ; il faut préciser également qu'il s'agit d'une sorte de préquel au premier film réalisé par Clouzot, l'Assassin habite au 21, ou on retrouvera le sardonique commissaire " Vens " et sa compagne, la chanteuse Mila-Malou, toujours interprétés par Pierre Fresnay et Suzy Delair.

Le dernier des six est un (double) film de scénariste dont la mise en scène se révèle purement fonctionnelle, sans que cela ne jure particulièrement ; la part belle est faite à l'histoire, aux dialogues et aux acteurs.

Concernant la première, il s'agit d'un whodunit relativement classique et à la solution plutôt simple. Steeman étant un meilleur romancier que la plupart de ses condisciples du roman à énigme, on perd en complexité ce qu'on gagne en fraîcheur et si Le dernier des six épargne nos méninges, il nous évite les déductions sorties d'un chapeau qui irriguent l'oeuvre d'une Agatha Christie, par exemple. Les dialogues sont en revanche un des gros points forts du film et toute la misogynie et la misanthropie de Clouzot sont encore ici suffisamment légères pour fonctionner à plein régime, là ou elles pourront dans des œuvres plus tardives aboutir à une auto-caricature très pénible (un film comme La Vérité a ses défenseurs mais nous n'y voyons qu'un pensum à la lourdeur pachydermique). Mais c'est surtout la galerie d'acteurs qui emporte le morceau : qu'il s'agisse de l'impeccable Pierre Fresnay en commissaire acerbe, de Suzy Delair en pipelette délicieusement insupportable, d'André Luguet en directeur bourru au bon cœur ou de Jean Tissier en pseudo-poète lâche et vénal, on serait en présence d'un sans-faute sans la présence du très fade Jean Chevrier en jeune premier assez casse-pieds et de la plutôt quelconque Michèle Alfa.

Curieusement, en dépit d'un contexte d'Occupation fort peu favorable aux échanges cultures avec les Etats-Unis, une séquence de music-hall tout à fait réussie vient témoigner de l'influence de la comédie musicale américaine tandis que l'ambiance n'est pas sans rappeler le film noir tout juste naissant. La course-poursuite de fin n'est pas non plus sans anticiper un certain cinéma gothique qui trouverait son heure de gloire en Italie et en Grande-Bretagne deux décennies plus tard (notamment le motif des marécages qu'on reverra un peu partout) même si ces prémices demeurent plutôt timides. Au final, Le dernier des six est un film sympathique et divertissant, dénué de profondeur émotionnelle et mécanique mais tiré vers le haut par ses acteurs et sa causticité. Il est surtout desservi par l'inévitable comparaison avec l'Assassin habite au 21 mais si notre préférence va logiquement à l'excellent coup d'essai de Clouzot-metteur en scène, il serait particulièrement injuste de faire payer le prix de cette affection au film de Lacombe qui recèle également de beaux moments. La photographie très réussie de Robert Lefebvre n'est sans doute pas étrangère au plaisir éprouvé devant ce classique mineur du cinéma français, et si l'on reconnait l'âge d'or d'une cinématographie au fait que même parmi les œuvres inconnues ou réputées mineures l'on trouve encore de quoi satisfaire son plaisir de spectateur, alors la période allant de 1930 à la Libération fut certainement le notre.

mardi 15 avril 2014

Flaming Brothers (Joe Cheung, 1987)

Alan (Alan Tang) et Ho-Tin (Chow Yun-Fat) ont grandi ensemble et fait les 400 coups. Adultes, ils entrent en conflit avec un caïd qui capture Ho-Tin avant d'être abattu par Alan. C'est l'entrée des deux compères dans la mafia locale dirigée par Ko (Patrick Tse). Mais très vite, les chemins d'Alan et de Ho-Tin commencent à diverger.

Trois ans avant le sympathique Return Engagement, Flaming Brothers voyait déjà le scénariste Wong Kar-Wai s'associer avec le réalisateur Joe Cheung pour un film dont les rôles principaux seraient tenus par Alan Tang et Chow Yun-Fat, rien que ça. A priori, tout pour faire de Flaming Brothers un monument de pétarades jouissives à la hongkongaise, et au final, pas grand chose.

Premier problème : qui dit duo de héros dit malheureusement ici deux fois plus de scènes de romance insupportables. La copine d'Alan Tang n'apprécie pas qu'il la rudoie, celle de Chow Yun-Fat l'aime mais lui demande de devenir honnête, d'ou une dispute sans conviction entre les deux, mais heureusement dès lors que les méchants repointeront le bout de leur nez nos amis mettront leurs différents de coté pour aller joyeusement tirer dans le tas. Une fois ceci révélé, c'est le déroulement de la quasi-totalité du film qui se déroule avec les inévitables scènes de hero movie greffées plus ou moins bien à cette trame guère captivante. Il est surprenant de voir un scénariste aussi original que Wong Kar-Wai accoucher d'un script d'une telle pauvreté, et il devient clair ici que son passage à la réalisation fut une aubaine pour la planète cinéma, car si son univers très caractéristique a pu parfois virer à l’auto-parodie, il reste cent fois préférable à cette déclinaison sans envergure d'un genre n'ayant au final donné que peu de grands films (et quasiment tous signés John Woo).

Les autres défauts sont à chercher du coté de la mise en scène et du casting. Si pour Return Engagement Joe Cheung arrivera a faire du sous-John Woo regardable, ici le montage trop rapide pose souvent problème lors des scènes d'action et trop souvent on a à peine le temps de comprendre qui a tiré sur qui que les personnages sont déjà lancés en pleine course-poursuite. On est loin d'échapper au ridicule - les amis d'Alan Tang qui, mitraillés, tombent dans ses bras les uns après les autres pour mourir dans un rictus que n'aurait pas renié la Marion Cotillard des grands jours - et il faut mentionner quelques slows horribles qui viendront à bout du plus tolérant des auditeurs. Pas plus que par son scénario, Flaming Brothers ne parvient par sa mise en scène a s'élever au-dessus du statut de film d'exploitation vu et revu et l'inévitable comparaison avec le Syndicat du crime sorti l'année précédente n'aide pas.

Alan Tang et Chow Yun-Fat sont corrects mais il est justement scandaleux que deux acteurs aussi géniaux ne soient ici que corrects ; il suffit de comparer l'intensité de Chow Yun-Fat ici à celle qu'il a pu apporter régulièrement au cours de sa carrière (y compris dans des films moyens comme le Full Contact de Ringo Lam) pour se désoler de son relatif manque d'implication. A leur décharge, l'amitié entre les deux héros a beau être renforcée par plusieurs scènes, notamment celles ayant trait à leur enfance commune, on n'a jamais réellement l'impression de voir une solidarité comparable à celle qui pouvait unir Chow Yun-Fat et Danny Lee dans The Killer ou, pour prendre un titre moins connu, celle entre Tou Chung-Hua et Jack Kao dans l'agréable Requital de Chu Yen-Ping. Pat Ha et Jenny Tseng rivalisent de fadeur et dans un ensemble de seconds rôles plus cabotins les uns que les autres émerge un convaincant Patrick Tse toutefois loin de faire oublier Simon Yam.

Flaming Brothers se conclue par une intéressante variation sur le thème de la charge désespérée, qu'il est préférable de ne pas révéler pour conserver l'effet de surprise. Sans être le pire produit d'exploitation hongkongais qu'on ait pu voir, il demeure un produit trop standardisé et totalement interchangeable, réservé aux aficionados de Chow Yun-Fat.

lundi 14 avril 2014

Dillinger, l'ennemi public n°1 (Max Nosseck, 1945)

Dillinger (Lawrence Tierney) commet un braquage minable qui le conduit tout droit en prison. Il y rencontre un gangster aguerri, Specs Green (Edmund Lowe) et ses trois comparses. Dillinger est libéré et permet au gang de Specs de s'évader, ce qui lui vaut d'y être intégré afin de dévaliser des banques. Très vite, Dillinger et Specs se disputent le commandement.

Le premier film à évoquer directement la vie du gangster, et certainement pas le plus mémorable. Il y a une pauvreté manifeste du budget et la mise en scène s'avère dramatiquement incapable de transcender son sujet. Rien d'un tant soit peu spectaculaire et on rêve de ce qu'aurait pu donner le film entre les mains d'un Joseph Lewis, d'un Karlson ou de tout artisan de la série B doté d'un minimum d'envergure. Les rares moments d'action sont scandaleusement volés à d'autres films - il y a bien la fameuse séquence du J'ai le droit de vivre de Fritz Lang, mais il est clair que les poursuites en voiture viennent également d'autres productions - et si on ne garde que ce qui vient de Nosseck, ne restent qu'environ une heures de dialogues platement filmés et développant des situations archétypales du film de gangster.

Le scénario est signé Phillip Yordan mais selon Bertrand Tavernier, il s'agit comme souvent d'un prête-nom, le film ayant vraisemblablement été écrit par un journaliste. Il contient un certain nombre d'éléments intéressants : l'évasion - réelle ! - avec un pistolet en bois, la rencontre avec le gang Pierpont en prison (les noms ont tous été changés mais l'amateur les reconnaîtra sans peine) mais l'ensemble est traité avec un tel conformisme que chaque scène voit son potentiel réel massacré. Le train dans lequel le dernier vol a lieu sent le studio comme rarement et la mise en scène trop serrée semble en permanence vouloir masquer la vétusté des décors ; la rencontre avec le noir en prison (encore basée sur un fait réel : Dillinger s'est évadé en compagnie d'un noir nommé Youngblood, ce qui est d'ailleurs mentionné dans les films de Milius et Mann) n'aboutit qu'à une sorte de stéréotype quasiment raciste ; les conflits d'autorité entre Dillinger et Specs sont prévisibles et inintéressants. Anne Jeffreys est tout à fait charmante mais on a rarement vu un personnage féminin aussi peu étoffé, comparativement Chang Cheh serait Almodovar ou Mizoguchi. Globalement, ce qui est le plus pénible reste le caractère excessivement moralisateur du film. Cet aspect n'a jamais été totalement absent du film de gangsters (le carton introductif du Scarface de Hawks ou son sous-titre " la honte d'une nation ", le prêtre représentant le bien dans Les Anges aux figures sales) mais il y avait dans leurs personnages de gangsters une flamboyance, une séduction qui nécessitait un contrepoint. Ici Lawrence Tierney n'est pas tant un mauvais acteur - il possède une réelle présence physique - qu'un mauvais Dillinger : massif, sournois, pataud et rustre, il est l'antithèse du Dillinger charmeur et joueur qui fit du gangster un équivalent de Jesse James aux yeux de la population. En lui déniant tout charme, toute qualité humaine, l'histoire se saborde puisque jamais on n'éprouve pour lui l'attachement minimal qui permet l'empathie du spectateur.

Alors certes, les 70 minutes passent à tout vitesse et le film de Nosseck va du point A au point B sans temps morts. Mais on est souvent gêné par le simplisme qui s'en émane, à l'image d'une scène finale qui transforme une embuscade ou le FBI prit le bandit par surprise en charge désespérée (et, il faut le dire, incroyablement idiote) de celui-ci contre de braves agents en légitime défense. On retient principalement une jolie galerie de seconds couteaux (Elisha Cook Jr est décidément toujours là quand on évoque Dillinger, mais Edmund Lowe fait un très bon Specs) mais en accumulant les stock-shots et en caricaturant le gangster pour lui ôter toute ambiguïté, Max Nosseck se prive du capital sympathie qu'on réserve à des séries B plus honnêtes ou plus originales, d'autant plus quand la mise en scène est aussi limitée qu'ici. Dommage.

dimanche 13 avril 2014

Les Démons à ma porte (Jiang Wen, 2000)

Lors de la seconde guerre mondiale, des hommes non identifiés tapent à la porte de Ma Dasan (Jiang Wen) et lui livrent deux prisonniers, Hanaya (Teruyuki Kagawa) et Dong (Yuan Ding) que Ma Dasan doit cacher jusqu'au retour des visiteurs. Au bout de quelques mois, la dispute s'installe entre Ma Dasan et les villageois : doivent-ils tuer les prisonniers ou les relâcher ?

Si thématiquement Les Démons à ma porte peut vaguement s'apparenter à un cousin chinois du classique La condition de l'homme de Masaki Kobayashi, il ne ressemble en réalité à rien de connu, et surtout pas au cinéma chinois de son époque ; à l'esthétisme clinquant en vigueur il oppose une énergie et une vitalité qui évoquent parfois Emir Kusturica (notamment par la forte présence d'animaux et aux implications comiques qui en résultent). Ici, les rapports entre les personnages virent parfois à l'hystérie, on jure, on crie et on s'enlise dans des débats absurdes qui plus finement que bien des discours didactiques font ressortir l'absurdité de la guerre sino-japonaise. La première séquence d'exécution est interrompue par un cochon, un espoir de fuite des prisonniers passe par un message autour du cou d'un poulet et le film glisse progressivement de la farce paysanne à la farce noire ; on rit jaune puis soudainement on ne rit plus du tout. Les péripéties sont parfois assez délirantes, notamment la recherche du tueur, mais sans jamais faire de l'ombre aux questionnements du cinéaste.

La peinture des différents personnages est absolument brillante. Une horde de paysans un peu limités, au premier rang desquels Jiang Wen lui-même (acteur particulièrement brillant au passage), en charge de deux prisonniers, l'interprète Dong - chinois - et le sergent Hanaya - japonais -. Hanaya est obsédé par la question de l'honneur comme par la volonté de se suicider et passe son temps à insulter les chinois dans un langage savamment traduit par Dong comme une suite de compliments vantant le dévouement de leurs hôtes... Au ridicule primitif des chinois s'oppose le ridicule militariste des japonais et la séquence avec les deux soldats autoritaires à la recherche du poulet est peut-être le plus grand moment de dérision à l'égard de la rigueur nippone depuis la séquence du piano dans Élégie de la bagarre de Suzuki (je me refuse à en dire plus, ceux qui l'ont vu n'auront pas pu oublier). On se demande parfois si le véritable héros du film n'est pas Dong, sympathique trait d'union entre les deux cultures qui n'aura de cesse de modérer les ardeurs des deux cotés. Et si les japonais sont traités avec dureté, la fin n'omet ni le rôle des autorités chinoises ni l'attitude d'une partie de populations et on peut gager que les traits cinglants disséminés ici et là - la prostitution au service de l'occupant, les " artistes " qui chantent les louanges du régime avant de retourner leur veste dès la capitulation - ne sont probablement pas pour rien dans les accusations d'antipatriotisme formulées contre Jiang Wen, qui lui ont d'ailleurs valu une interdiction de tournage de sept ans et des pressions contre la présence de son film à Cannes. Il ne fait pas toujours bon de confronter un pays à son passé.

Il est sans doute excessif de qualifier Jiang Wen d'anarchiste, mais dans son film les systèmes sont au mieux inefficaces, au pire contre-productifs voire sanguinaires. La fanfare japonaise venant rappeler la toute puissance de leur armée ne fait que couvrir les cris des prisonniers, les " libérateurs " chinois sont prêts à laisser n'importe qui mourir au nom de la raison d'Etat et le soldat raisonnable tant qu'il est isolé n'est jamais aussi cruel que lorsqu'il cherche à retrouver sa place au sein du système.

En un film, Jiang Wen réussit un film de guerre, une comédie, un drame et une fable. Les Démons à ma porte est l'un des très rares chef d'oeuvre du cinéma contemporain issu de la Chine continentale et un sommet inégalé (inégalable ? ) dans la carrière du cinéaste. Si ses deux opus suivants seraient extrêmement décevants sur le plan cinématographique, ils confirmeraient le fait que Jiang Wen est irrécupérable pour le régime, d'ou l'espoir persistant qu'il revienne un jour au niveau de ses deux premiers essais. On a envie d'y croire.

samedi 12 avril 2014

Samson contre Hercule (Gianfranco Parolini, 1961)

Samson (Brad Harris) rencontre Hercule (Alan Steel) qui devient son rival et ami. En parallèle, Samson découvre que la souveraine légitime Mila a été dépossédée par Romilda (Maria Berni), secondée par le fourbe Warkalla (Serge Gainsbourg). Tous deux s'inquiètent de la possibilité que Samson fomente une révolte contre eux.

- Bon, ça commence a bien faire les Monsieur Muscle qui pètent tout, vous avez pas une idée de scénario original ?

- Si on prenait..... deux Monsieur Muscle ?

- Super idée !

En général, le croisement de mythes n'est pas un signe d'excellente santé cinématographique ; on peut se douter que lorsque fleurissent les Django contre Sartana, Frankenstein contre le loup-garou et autres Billy the kid contre Dracula - tous ces films existent -, il y a un certain épuisement des scénaristes. Ici Gianfranco Parolini ne tient qu'à moitié les promesses liées à son titre ; d'abord parce que Samson, le personnage principal, n'en a que le nom et aucun des attributs : il ne sera jamais question de ses cheveux et si vous regardez la première scène sans les dialogues, vous n'arriverez probablement pas à savoir qui est Samson et qui est Hercule, le film aurait tout aussi bien pu s'appeler Maciste contre Ursus. Mais surtout, Samson et Hercule ne s'affrontent pas réellement et au contraire décident très vite d'unir leurs forces contre l’infâme Serge Gainsbourg, dont on pressent qu'il sera un peu juste en cas de corps à corps contre le duo de colosses bodybuildés.

Parolini est connu des amateurs de western spaghettis pour avoir crée sous le pseudonyme de Frank Kramer deux personnages récurrents, Sartana et Sabata qui ouvrait la voie aux parodies du duo Hill-Spencer. Il applique ici au péplum un traitement assez proche et si les éléments comiques n'étaient pas absents des films précédents, le ton n'a jamais été aussi léger qu'ici. On verra Samson dégommer du milicien par paquets de dix, séduire à l'aide de son sourire ravageur et jouer à c'est-moi-le-plus-fort avec son copain Hercule dans quelques scènes plutôt homo-érotiques. Si pour ses admirateurs la mise en scène de Parolini est décontractée, on préférera parler de platitude tant l'écart est flagrant avec Bava ou Cottafavi et tant il semble absolument dénué d'inventivité sur le plan visuel. En revanche, il est quasiment le seul Hercule vu jusqu'ici à nous épargner les monstres caoutchouteux ridicules et pour un film doté visiblement d'un budget réduit par rapport aux précédents, il semble très conscient de ses limites. Sans égaler le travail de Bava, la photographie est correcte et on n'a pas encore atteint la pauvreté Z qui sévira quelques années plus tard.

Curieusement, le duo de culturistes ne s'en sort pas trop mal. Brad Harris est très mauvais lors des moments dramatiques, heureusement il n'y en a pratiquement pas, mais est doté d'un vrai charme auquel les spectatrices ne devraient pas rester insensible. Alan Steel en Hercule est sans doute l'acteur correspondant le mieux à l'univers léger de Parolini, ni trop sérieux ni cabotin. En revanche Brigitte Corey est fade, Maria Berni victime d'un personnage dont le retournement de veste - c'est la méchante reine qui finalement tombe amoureuse de Samson - lui ôte tout intérêt, mais tout cela n'est rien comparativement à un Serge Gainsbourg dont on sera sans doute indulgent en qualifiant sa prestation de calamiteuse. Difficile de déterminer si il prend au sérieux ou non son rôle mais il est en tout cas l'un des méchants les plus grotesques de l'histoire du péplum, condamné à enchaîner les répliques ridicules en étant à peu près aussi effrayant qu'une collégienne qui apprend à jouer de la flûte.

Au final, Samson contre Hercule montre les signes d’essoufflement d'une série qui a quand même donné quelques sympathiques moments de cinéma (Hercule et la reine de Lydie, La Vengeance d'Hercule et surtout Hercule à la conquête de l'Atlantide) mais est sauvé du naufrage par son absence de prétention. Et franchement, Gainsbourg en jupette fait partie des choses que le cinéphile attardé se devait d'avoir vu.

jeudi 10 avril 2014

Un Colt pour trois salopards (Burt Kennedy, 1971)

Les trois frères Clemens, Frank (Jack Elam), Rufus (Strother Martin) et Emmett (Ernest Borgnine) commettent un braquage qui vire au massacre, puis violent Hannie (Raquel Welch) et tuent son mari. Hannie rencontre un chasseur de primes, Thomas (Robert Culp) et le supplie de l’entraîner afin qu'elle puisse exercer sa vengeance. D'abord réticent, Thomas finit par accepter.

Difficile de savoir par quel bout prendre ce ratage intégral qui en fait de fusion entre l'univers du western traditionnel américain et les excès transalpins ne parvient qu'à ajouter une dimension racoleuse à l'ennui. Pourtant, le casting est loin d’être le plus honteux qu'on ait vu : Raquel Welch, Jack Elam, Christopher Lee, Ernest Borgnine et Strother Martin sont tous des acteurs de prestige et semblent se donner au maximum, quitte dans le cas des trois frères à céder au cabotinage le plus complet. En réalité, la réponse est apportée par Robert Culp en chasseur de primes : son inexpressivité est navrante et il gâche tous ses face-à-face avec Raquel Welch. Pourtant, on ne perçoit rapidement plus la différence de niveau de jeu entre lui et les autres du fait que l'inconsistance de leurs personnages vide ceux-ci de tout intérêt. Welch est une jolie vengeresse, et rien d'autre. Martin, Borgnine et Elam ne sont qu'un trio de frères dont on ne sait si ils sont plus méchants que bêtes, ou l'inverse ; enfin Christopher Lee semble se demander ce qu'il fait là et n'est pas le seul. Kennedy donne l'impression de penser que des bons acteurs peuvent suffire à palier une écriture déficiente mais ici il ne reste qu'une accumulation de poncifs et des personnages vus et revus, incapable de susciter la moindre émotion.

On a pu critiquer sur ce blog la mise en scène des Collines de la terreur de Michael Winner, qui ne contenaient qu'un seul vrai moment de brio - la scène finale -. Mais Kennedy ne se révèle même pas d'un niveau équivalent et alterne entre un désespérant statisme et quelques idées qui n'échappent jamais au grotesque. Les zooms sont à peine digne d'un western italien de série Z, et l'emploi d'une sorte de ralenti de ralenti (en gros, imaginez une scène de La Horde sauvage ou un cadavre s'écroule, mais encore ralentie) finit de donner l'impression d'une absence complète de rigueur formelle. Une scène a priori banale en est l'exemple le plus criant : comment auriez-vous filmé un personnage ouvrant une petite boite pour en offrir le contenu à sa voisine ? Bon, quelle que soit votre réponse, celle de Burt Kennedy est la suivante : gros plan sur la boite, puis zoom arrière combiné avec un travelling vertical. Dit comme ça, ça ne ressemble à rien ; sur l'écran, c'est pire. Les flashbacks sont également d'un rare laideur et au final, quelques effets de style de ce genre nous font presque apprécier le statisme qui règne en maître le reste du temps.

Bref, en l'absence d'une mise en scène digne de ce nom, seule une certaine inventivité narrative aurait pu maintenir le film à flots, d'autant plus que Kennedy fut un brillant scénariste notamment pour Budd Boetticher. Sauf qu'entre les dix minutes d'introduction et les vingt voyant la vengeance de Welch se réaliser, il ne se passe rien d'un minimum intéressant durant pratiquement trois quarts d'heure, trois quarts d'heure durant lesquels se succèdent les séquences d'initiation entre Culp et Welsh, les flashbacks et les engueulades inconséquentes entre les trois frères. L'humour ne fonctionne jamais et pire, instaure une distance malvenue entre le spectateur et ce qu'il regarde ( " Papa me manque " " T'avais qu'à pas le tuer ").

On aurait envie de trouver un moment de grâce, une idée, un plan qui justifie le visionnage d'Un colt pour trois salopards mais privé de la rigueur classique des westerns traditionnels comme de l'inventivité des meilleurs concurrents italiens, il semble condamné à rester un produit bâtard dont les velléités hybrides pouvaient séduire sur le papier mais s'avèrent finalement désastreuses. En tout cas, la preuve qu'un amour inconditionnel pour Raquel Welch peut aboutir à bien des déceptions.

Un Pistolet pour Ringo (Duccio Tessari, 1965)

Le cruel Sancho (Fernando Sancho) et sa bande de hors-la-loi pillent une banque. Poursuivis par les hommes du shérif (George Martin), ils se réfugient dans une hacienda dont ils prennent le personnel en otage. Le shérif fait appel à un véritable excité de la gachette, Ringo (Giuliano Gemma) pour infiltrer la bande de Sancho et faire libérer les otages.

Duccio Tessari fut un scénariste important, que ce soit dans le peplum ou le western (on lui doit Hercule à la conquete de l'Atlantide ou Pour une poignée de dollars, pour lequel il sera tout aussi absent du générique que ses collègues Tonino Valerii et Fernando Di Leo) mais dont le passage à la réalisation ne s’avéra pas tout à fait à la hauteur des attentes suscitées comme l'illustre assez bien ce Un pistolet pour Ringo. Il s'agit du premier western spaghetti à mettre en scène le héros éponyme, l'un des quatre personnages les plus fréquemment invoqués du genre avec Django, Sabata et Sartana. Chacun possèdera sa personnalité propre : Django est un vengeur, Sartana une sorte de croque-mort et Sabata utilise des gadgets à la James Bond ; Ringo, quant à lui, est le héros le plus ouvertement comique, une sorte de croisement entre l'Homme sans nom leonien et le futur Trinita. Du premier, il reprend l'invincibilité, la rapidité et le cynisme, du second le coté beaucoup plus charmeur, bavard et décontracté. Contrairement à d'autres films réalisés dans les premières grandes années du western transalpin (en gros de 1964 à 1966), Un pistolet pour Ringo est totalement détaché du modèle américain et assume sa spécificité culturelle : outrance, cadavres à la pelle et scènes de torture sont au menu comme dans un bon Sergio Corbucci de base.

Il serait exagéré de voir en Un pistolet pour Ringo un film totalement raté mais il est difficile au visionnage de s'extraite de la forte impression de dilettantisme qui s'en dégage. L'intrigue assez minimaliste (on envoie Ringo chez les méchants et il fait tuer tout le monde) s'enlise au bout d'une demi-heure et part dans des bifurcations aussi incohérentes que longuettes. On verra ainsi naître une histoire d'amour entre la concubine de Fernando Sancho et le propriétaire de la maison assiégée sans que Sancho ne s'en émeuve outre mesure, pas plus qu'il ne s'émeut de voir Ringo lui admettre qu'il est envoyé par le shérif. Privé du mystère qui entoure un héros comme Django, Ringo devient rapidement tête à claques tandis que les innombrables exactions de Sancho - qui consistent le plus souvent à tuer des figurants mexicains - sont rapidement redondantes et tout cela n'est guère transcendé par une mise en scène brouillonne qui abuse des zooms et échoue à instaurer un minimum de tension lors des face-à-face. Il suffit de voir la scène introduisant Ringo, dans laquelle celui-ci abat " en légitime défense " quatre hommes venus l'abattre, pour comprendre que Tessari est plus confiant dans ses idées que dans sa mise en scène. En revanche, l'humour fonctionne parfois ( " Un pistolet, ma vie pour un pistolet... Hum, quelqu'un a déjà du dire ça. " ) et sur ce plan, Un pistolet pour Ringo demeure bien plus regardable que les célèbres " western--fayot " des années 70.

Si Giuliano Gemma est tout à fait à l'aise dans le rôle qui le rendrait célèbre, il est très mal secondé par un casting plutôt faible. Fernando Sancho cabotine au point d'en devenir très pénible tandis qu'au contraire, George Martin en shérif est d'une fadeur à peu près totale peu aidé par l'inconsistance de son personnage. Deux aspects plutôt originaux semblent porter la marque de Tessari : d'abord, les rôles féminins sont beaucoup plus étoffés que dans la plupart des westerns italiens et il est assez agréable de sortir pour une fois d'un machisme il est vrai très coutumier au genre. Ensuite, quelques aspects ne sont pas sans évoquer une actualisation all'italia d'éléments du western traditionnel, comme la balle ricochant sur la cloche qui fait penser au superbe Quatre étranges cavaliers d'Allan Dwan. Une agréable partition d'Ennio Morricone achève de faire d'Un pistolet pour ringo un film tout à fait mineur mais doté d'un réel capital sympathie. Qui a dit qu'on ne devait prendre du plaisir que devant des grands chefs d'oeuvre du cinéma ?

mardi 8 avril 2014

L'Homme qui voulait savoir (George Sluizer, 1988)

Un couple de touristes hollandais est en vacances en France. L'homme, Rex Hofman (Gene Bervoets) s'inquiète de ne pas voir revenir la femme, Saskia (Johanna ter Steege). Trois ans plus tard, Rex est toujours à sa recherche. On découvre l'identité du kidnappeur, Raymond Lemorne (Bernard-Pierre Donnadieu), un professeur de chimie à la vie bien rangée.

Si il y a bien un genre autour duquel le cinéma américain s'est souvent cassé les dents, c'est le film de serial killer. Les psychopathes à la Se7en sont en effet des créatures purement cinématographiques et sans lien avec le réel, des représentations totalement fantasmagoriques ; et lorsqu'il s'agit de présenter un tueur plus réaliste, les scénaristes hésitent souvent entre la psychologie de bazar, la parabole biblique grossière ou la grandiloquence. A ce jour, le meilleur portait qu'on ait pu voir outre-Atlantique est certainement l'excellent Henry, portrait d'un serial killer de John McNaughton, mais l'Henry en question était un paumé, un marginal. Ici, le tueur est un homme parfaitement intégré à la société comme pouvait l’être un Ted Bundy, par exemple. L'intelligence de George Sluizer - et du scénariste-romancier Tim Krabbé dont l'ouvrage à la base du film est malheureusement introuvable - est de ne jamais chercher d'explication à la conduite de Raymond Lemorne. Certes, il nous détaille quelques épisodes de sa vie au sein desquels ses tendances ont progressivement émergé mais rien ne vient répondre à la question essentielle : pourquoi ? Nous ne le saurons jamais et L'Homme qui voulait savoir est d'autant plus glaçant qu'il se dérobe à l'analyse comportementale.

De bout en bout, le film est porté par Bernard-Pierre Donnadieu dans le rôle de sa vie ; non pas que Gene Bervoets ou les seconds rôles n'aient aucun mérite mais l'incroyable aura du tueur ne serait rien sans la prestation tétanisante du comédien, sorte de Benoit Poelvoorde plus massif aux manières délicates, au langage soutenu dont on suit le parcours d'apprenti tueur apprenant à dissimuler de plus en plus brillamment sa folie. On pourrait penser au Joker de The Dark Knight pour son obsession autour du hasard et du chaos (il ne respecte d'ailleurs Rex que parce qu'il le trouve aussi obsessionnel que lui) mais quoi qu'il en soit, il est une figure maléfique extrêmement marquante. La scène de rencontre sur l'ère d'autoroute est un très grand morceau de cinéma qu'on observe avec fascination, et la séquence finale jouant sur une des peurs primitives que nous partageons probablement tous est un superbe moment de terreur. Il n'a d'ailleurs pas survécu à l'exportation et dans le remake américain qu'il réalisera quelques années plus tard, Sluizer édulcorera violemment sa conclusion dans ce qui ressemble très fortement à un renoncement cinématographique. Parmi ses qualités les plus étranges, le film n'est pas complètement exempt d'humour et parfois (notamment lors des tentatives ratées de Donnadieu) un rire jaune vient s'insérer en nous, et si la référence du titre à Alfred Hitchcock ne se justifie pas vraiment, le point commun le plus évident entre le cinéaste anglais et George Sluizer consiste sans doute dans le fait de placer le spectateur à coté de quelqu'un cherchant à accomplir un acte immoral - Norman Bates cherchant à couler la voiture dans Psychose par exemple - au risque de nous laisser fasciner.

Alors, un chef d'oeuvre que cet Homme qui voulait savoir ? Non, loin s'en faut. La photographie est assez quelconque, la mise en scène ne transcende que rarement son sujet et le scénario est loin d’être dépourvu de lourdeurs. La première partie autour du couple de hollandais voit ainsi de manière pataude la jeune femme arracher à Rex la promesse qu'il viendra la chercher si quoi que ce soit lui arrive (moment à partir duquel on est forcément certain que son avenir s'annonce très compromis) et la dimension onirique autour de l'oeuf d'or et du couple uni par-delà la mort n'est guère convaincante. Mais faute d’être le grand thriller des années 80, l'Homme qui voulait savoir est une oeuvre marquante qui assume jusqu'au bout son parti pris radical et qui permet au sous-employé Donnadieu de montrer toute l'étendue de son talent. D'une certaine manière, le fait d'avoir pour héros un étranger coincé dans un autre pays rappelle certains films de Polanski (Le Locataire et surtout Frantic sorti la même année et dans lequel un Harrison Ford dépaysé cherchait à résoudre l'enlèvement de sa femme).

Note : beaucoup plus conventionnel mais réussi en temps que thriller, on recommandera aux plus curieux le Breakdown, point de rupture de Jonathan Mostow, dénué d'originalité mais à la mise en scène nerveuse et efficace.

Inscription à :

Articles (Atom)