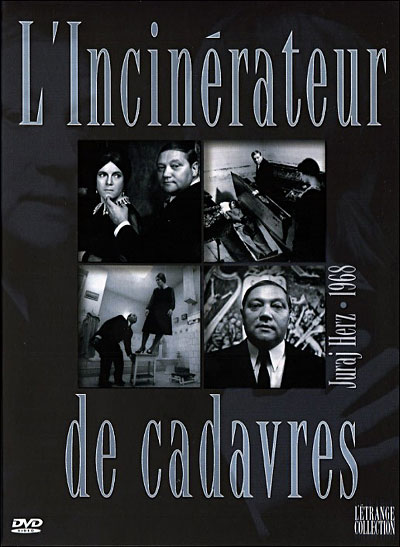

Kopfrkingl (Rudolf Hruzinsky), le directeur d'un crématorium en république tchèque, apprend par un ami qu'il serait apparenté aux allemands. Après l'arrivée des troupes nazies, Kopfrkingl se met à rêver d'une société purifiée de ses éléments indésirables, ce qui inclue également sa femme, son fils et sa fille. Son travail d'incinérateur pourrait être la clé de voûte de son élévation sociale.

Raconter l'histoire ne permet pas de rendre justice à un film il est vrai aussi dur à critiquer qu'à résumer ; en réalité, l'action s'y fait très rare et contrairement à d'autres films sur la folie humaine et l’ultra-violence (Orange Mécanique, Les Chiens de paille) L'Incinérateur de cadavres est une oeuvre très attentiste ou l'action à proprement parler ne débute qu'au bout d'une heure. Peut-être est-il plus judicieux de l'appréhender comme la description d'un paysage mental complètement perturbé, celui d'un personnage principal qui sous des dehors bonhommes et souriants dissimule un projet d'une folie totale et meurtrière. On est ainsi en présence d'une comédie noire qui pousse le spectateur dans les limites les plus extrêmes de l'humour malsain, et si les références à Kafka sont un cliché lorsqu'on étudie le cinéma ou la littérature tchèque, il faut reconnaître que l'ironie de Juraj Herz fait beaucoup penser à celle de l'auteur du Château. Les personnages secondaires sont soit exagérément passifs (la femme et le fils), soit grotesques (l'allemand, le couple dont la femme crie toujours sans raison) et l'anti-héros multiplie les attitudes incohérentes et contradictoires : on le voit ainsi faire l'éloge de la rigueur morale après s'être rendu chez des prostituées, préserver la " pureté " de ses enfants quelques minutes avant de les massacrer ou reprocher à son fils son amitié avec un boxeur juif alors qu'il le trouvait trop efféminé quelques minutes avant. Sans transformer son récit en pamphlet didactique, Herz instaure une mise à distance suffisamment forte pour ne jamais être suspect de complaisance envers son personnage principal, d'autant plus que ses actions sont majoritairement suggérées. Si le discours sur le nazisme est sans doute daté, il est dommage que l'amorce de critique de la mécanisation soit en revanche trop vite évacuée (à la base, Kopfrkingl est convaincu qu'une société automatisée permettra d'éviter la souffrance humaine).

La mise en scène d'Herz est aussi viscérale que dérangeante. Plus que par ce qu'il montre, c'est par ses choix de cadres biscornus, par ses effets de montage rapides ou par son emploi de la musique morbide de Zdenek Liska qu'Herz provoque le malaise dès la séquence introductive. Certains mouvements de caméra sont indiscutablement virtuoses (les deux passages en vue subjective, quand le narrateur poursuit sa femme puis sa fille) et Rudolf Hruzinsky crée un personnage de cinéma absolument unique, génocidaire dans la bonne humeur et la courtoisie et ne voyant nulle part plus de poésie que dans un corps calciné. Contrairement à de nombreux films-chocs, L'Incinérateur de cadavres ne cherche jamais le réalisme cru mais au contraire multiplie les étrangetés qui donnent le sentiment de regarder une farce macabre se déroulant dans un climat d'absurdité générale.

Si L'Incinérateur de cadavres est un film profondément original, marquant et doté d'une mise en scène parfois pratiquement expérimentale, il demeure quelques petites imperfections ternissant l'impression générale. En plus des limites du discours que l'on a déjà évoquées, le rythme se fait très languissant lors des deux premiers tiers et en dehors de quelques très belles séquences - magnifique moment presque bergmanien lors de la visite d'une sorte de musée de cire - on attend trop souvent que l'intrigue progresse enfin. Toute la fascination formelle provoquée par le film, notamment par le biais de transitions abruptes et de faux raccords volontaires que n'aurait pas renié Jean-Luc Godard, se fait souvent au détriment de l'histoire même si d'autres loueront avec raison la volonté du réalisateur de faire ressentir le malaise plutôt par la mise en scène que par la narration. Quoi qu'il en soit, L'Incinérateur de cadavres est un incontournable du cinéma tchèque que tout cinéphile curieux se doit d'avoir visionné.

,%20vittorio%20cottafavi%20(1960).jpg)