Ma mémoire vieillit avec moi aussi j'écris sur des films que je m'en voudrais d'oublier.

vendredi 31 janvier 2014

Le Solitaire (Michael Mann, 1981)

Un braqueur, Frank (James Caan) accepte de travailler pour un caïd, Léo (Robert Prosky). Le casse doit être le dernier pour Frank qui compte s'installer et se marier avec Jessie (Tuesday Weld), en dépit d'une surveillance accrue de la police.

Premier " vrai " film de Michael Mann qui entame sa carrière cinématographique par ce qui deviendra son genre fétiche - le polar -, le Solitaire est un objet dans lequel il est difficile de ne pas voir les prémices de ses œuvres ultérieures, tant de nombreux motifs en seront repris. La fusillade finale au ralenti anticipe celle du Sixième sens, le gangster forcé d'abandonner la femme qu'il aime se retrouvera dans Heat, l'univers très nocturne est très proche de celui de Collatéral. Mais le Solitaire est loin d'être un simple brouillon des chefs d'oeuvre à venir, il est aussi un petit bijou du polar 80's, période souvent critiquée mais qui outre-atlantique donna lieu à un bon nombre de merveilles dans le genre (L'Année du dragon, Police fédérale Los Angeles, Sang pour Sang, Comme un chien enragé, Kill Me Again... ). Avant Heat, Mann convoquait deux personnages dans un café non pas pour exprimer leur respect mutuel mais pour une déclaration d'amour extraordinaire, mélange de violence et de sincérité et dans laquelle éclatent les talents de Tuesday Weld et de James Caan. La solidité du casting est l'un des points forts du Solitaire, y compris dans les seconds rôles épatants qu'il s'agisse de Willie Neson en prisonnier mentor ou de Robert Prosky en salaud, en passant par James Belushi incarnant le fidèle partenaire de Caan, personnages qui au passage révèlent la stupidité du titre français (Thief, alias voleur, en version originale) dans la mesure ou le héros n'est pas du tout un solitaire acharné mais au contraire quelqu'un possédant des attaches sentimentales très fortes.

L'un des aspects les plus singuliers du cinéma de Mann réside dans son travail sur la durée, étirant des scènes que d'autres cinéastes auraient traité en quelques secondes et au contraire insérant des ellipses souvent inattendues. En plus de la déclaration d'amour dans le café, d'une bonne dizaine de minutes, on pense évidemment aux longues scènes muettes de perçage de coffre qui n'ont guère d'équivalent que dans les films de casse français signés Melville ou Jules Dassin. Les mésaventures de Frank et Jessie pour adopter du fait du passé de prisonnier de Frank trouveront un écho discret dans Heat - les conditions précaires dans lesquelles Dennis Haysbert doit accepter de travailler pour ne pas retourner en prison - et placent Mann comme un bel héritier thématique des polars sociaux engagés des années 70 comme Le Récidiviste d'Ulu Grosbard.

Comme tous les héros de Mann, Frank cherche à contrôler son existence en rêvant d'évasion. Chaque tentative de se libérer d'une dépendance - ici financière - l'enchaîne à une autre : l'amitié pour le prisonnier qui lui a tout appris, l'amour pour Jessie et surtout la relation de travail tendue qu'il entretient avec Léo. Là encore, cette fatalité est contrebalancée par la présence de scènes planantes dont le cinéaste a le secret, comme le beau moment entre Caan et Belushi sur la plage.

Si une fausse note s'insère concernant la mise en scène, c'est sans doute l'usage du ralenti dans lequel de nombreux observateurs détectent une influence de Sam Peckinpah (la ressemblance est effectivement frappante) qui détonne dans l'univers plus urbain et réaliste de Mann. Si ce final est relativement bien filmé et monté, il demeure une sorte de hors-sujet esthétique ; en revanche, la musique très 80's du groupe Tangerine Dream est datée mais colle tout à fait à l'univers du cinéaste.

Après un Comme un homme libre réalisé pour la télévision et dans lequel un talent de metteur en scène pointait le bout de son nez, Mann commence sa carrière cinématographique par un coup d'essai/coup d'éclat, qu'il parviendra encore à dépasser par la suite. Sans doute l'un de ses films les plus oubliés, mais pourtant absolument essentiel.

mardi 28 janvier 2014

Brutal tales of chivalry 2 (Kiyoshi Saeki, 1966)

Hanada (Ken Takakura) a cherché à protéger un jeune couple de la famille Sooda. En échange de leur liberté, il a du défier et tuer le chef du clan Sasaki. A sa sortie de prison, Hanada rencontre la veuve et le fils de Sasaki, persécutés par le clan Sooda qui cherche à s'approprier leurs carrières. Il décide de les protéger mais cache son identité à la veuve.

Deuxième film de la saga Brutal tales of chivalry, cet opus n'entretient aucune parenté narrative avec le premier. Ni les méchants ni le héros ne sont identiques, mais qu'importe : quel que soit le nom du personnage incarné par Ken Takakura, il reste un parangon de vertu, un exemple de yakuza courageux et chevaleresque. Toutefois, il n'est ici plus membre d'un clan mais simplement mû par son sentiment de devoir envers la famille Sasaki, avec l'habituel dilemme entre obligations et humanité.

Evidemment, nous sommes dans un ninkyo et les bons sentiments naïfs sont présents, parfois presque envahissants. La famille recomposée constituée par Hanada, la veuve et l'orphelin Sasaki est parfois lourdement exprimée ( " tu me rappelles mon papa " et autres " j'ai besoin d'un père vivant " ), avec l'évident et attendu parallélisme entre le besoin croissant qu'ont les Sasaki d'être protégés par Hanada et la culpabilité de plus en plus dévorante qui assaille celui-ci. Le film gagne en sécheresse sur la dernière partie puisqu'on retrouve encore une fois le charismatique Ryo Ikebe dans le rôle d'une sorte de double d'Hanaka : refoulant lui aussi ses regrets (il a abandonné son clan et se sent donc responsable de la mort de Sasaki), il en devient le meilleur allié et l'ennemi juré à la fois. C'est dans les confrontations entre Ikebe et Takakura que cet épisode est à son meilleur, car il parvient à trouver un certain suspens (nos héros vont-ils réussir à passer outre leurs différents pour se battre contres les Sooda ? ).

Un autre petit plus thématique par rapport au premier opus réside dans la personnalité du chef du clan Sooda, ancien employé des Sasaki déterminé à oublier ses années de labeur en devenant propriétaire, dans une critique du capitalisme exacerbé anticipant celle de Fukasaku. Il est dommage que les sbires de Sooda soient caractérisés de manière exagérément grotesque, d'autant plus que les seconds rôles cabotinent à plusieurs reprises et tranchent avec la brillante sobriété du duo Takakura/Ikebe.

Concernant la mise en scène, Kiyoshi Saeki a légèrement progressé et le combat entre Hanada et Sasaki est tout à fait digne d'un chambara de bonne facture. En revanche, le final est gâché par la très mauvaise idée de le diviser en deux temps, ce qui le prive à la fois de tension et d'émotion. Or, il faut comprendre qu'un ninkyo se caractérise par une dramaturgie qui fait subir au personnage principal énormément de dilemmes, de conflits intérieurs et d'humiliations jusqu'à ce qu'il purifie sa rage dans une explosion de violence dévastatrice. Par conséquent, un final raté est doublement handicapant puisqu'il amène une frustration chez le spectateur de ne pas sentir le personnage se purger de toute cette colère accumulée. De façon similaire, si l'idée de faire se dérouler l'affrontement final se justifie thématiquement (le méchant Oyabun périra sur le lieu qu'il a voulu posséder à tout prix), elle le prive aussi du sentiment d'étouffement qui dynamise les habituels combats en intérieur.

Si cet épisode s'avère très légèrement supérieur au premier, il souffre tout autant que celui-ci de la comparaison avec les grands yakuza eiga de Fukasaku ou Gosha. Mais encore une fois, le magnétisme des acteurs, le scénario et une mise en scène artisanale globalement correcte en font un petit plaisir doté d'un certain charme d'époque.

Le film est également connu sous son titre original : Shôwa zankyô-den: Karajishi botan.

lundi 27 janvier 2014

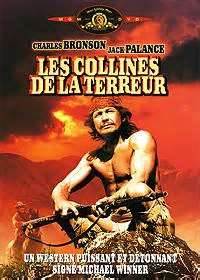

Les collines de la terreur (Michael Winner, 1971)

Un métis, Chato (Charles Bronson) est provoqué par un shérif raciste que Chato abat. Une expédition de onze hommes se forme pour retrouver Chato qui s'enfuit dans le désert ; les chasseurs ignorent qu'ils deviendront vite les proies.

Il est drôle de constater qu'avant d'être célèbre grâce à la saga Un justicier dans la ville, Michael Winner inaugurait sa collaboration avec Charles Bronson par un western progressiste puisqu'il dénonçait à la fois le lynchage et le racisme, le héros n'ayant tué le shérif qu'en état de légitime défense. Mais comme beaucoup de films pro-indiens, il est en réalité plus manichéen que la majorité des westerns des années 40-50 : Chato est doté de toutes les qualités (mari aimant, homme peu belliqueux qui refuse de tuer avant d'y être contraint, solitaire en paix avec la nature) et on n'échappe pas aux stéréotypes sur les rednecks assoiffés de sang.

En réalité, la caractérisation de ses poursuivants est un peu plus subtile que ce qu'elle semble être a priori. Les onze lyncheurs se divisent en fait en trois " groupes " : les membres initiaux de l'expédition, menés par Jack Palance, sont assez faiblement caractérisés. Les trois frères Hooker en revanche sont des salauds complets, tandis que les trois dernières personnes à rejoindre l'expédition (un éleveur, son beau-frère et un mexicain) se révèlent quant à eux des gens plutôt sympathiques qui tenteront de s'opposer aux exactions des Hooker. De quoi fournir théoriquement un matériau plus ambigu, sauf que Winner n'aura de cesse de se tirer une balle dans le pied puisque les conflits entre groupes seront résolus de manière bâclée, donnant l'impression que le film est passé à côté d'un de ses sujets.

Le minimum pour un film de traque consiste dans le fait d'obliger le spectateur a ressentir le danger auquel s'expose la proie. Ici, on a le sentiment que Charles Bronson ne court aucun risque et pourrait éliminer la horde en dix minutes. Qui plus est, l'extrême stupidité du comportement des lyncheurs dépasse souvent l'acceptable : la moitié d'entre eux s’entretuent et au bout d'un moment, ils semblent tous oublier ce qu'ils étaient venus faire pour se massacrer alors qu'un tueur froid et silencieux campe cinquante mètres plus loin ! Thématiquement parlant, Winner est donc incapable de se montrer à la hauteur de ses ambitions, d'autant plus que des films contemporains comme Willie Boy (sur un héros indien) ou Pendez-les haut et court (sur la vengeance et le lynchage) s'avèrent en comparaison beaucoup plus captivants.

Si le film pèche par son scénario, la mise en scène est encore moins satisfaisante. Winner ne semble pas savoir comment filmer le désert et est incapable de donner le moindre relief à son histoire. La encore, la comparaison avec les films de Boetticher ou de Hellman fait très mal, d'autant plus qu'il faut attendre une heure (sur une heure quarante) avant que la traque ne commence réellement. En attendant, l'on suit la meute discutant, bivouaquant, discutant, bivouaquant... Le tout est entrecoupé de longs monologues de Jack Palance expliquant à ses hommes et aux spectateurs la puissance des apaches, leur intelligence, leur familiarité avec le désert de manière sentencieuse et répétitive.

Tout n'est pas à jeter dans Les collines de la terreur ; même si Charles Bronson est trop peu présent à l'écran, son magnétisme est toujours aussi évident. Les acteurs sont d'ailleurs globalement très bons, Jack Palance campe un officier sudiste tout à fait convaincant. Et les dernières minutes trouvent la tension qui manque le reste du temps, avec notamment un plan final absolument saisissant. Mais c'est beaucoup trop peu pour un film d'une heure quarante abusant des panoramiques et peinant à trouver un semblant de rythme. Quitte à réhabiliter Michael Winner, autant se tourner vers son bien plus abouti Le flingueur, polar singulier et intrigant, mais il serait temps de faire oeuvre de circonspection concernant certains films issus de la contre-culture américaine, dont le simplisme est parfois bien supérieur à celui des westerns classiques signés Ford ou Mann et injustement taxés de racisme. Reste la curiosité de voir le futur cinéaste de la majorité silencieuse épouser la cause indienne.

dimanche 26 janvier 2014

Le Mystère des balles fantômes (Law Chi-leung, 2012)

Dans une usine d'armement les morts mystérieuses se multiplient depuis qu'une ouvrière a été contrainte au suicide. Deux détectives enquêtent : Donglu (Lau Ching-wan) aime tester sur lui-même les événements relatifs à ses investigations tandis que Guo Zhui (Nicholas Tse) est un flic très rapide à la gachette ulcéré par la corruption de sa hiérarchie.

En quelques années, ce ne sont pas moins de quatre variations sur Sherlock Holmes qui nous provinrent d'Asie : les deux Detective Dee de Tsui Hark, le Swordsmen de Peter Chan et ce Mystère des balles fantômes qui fut en Chine le plus gros succès commercial de l'année 2012. Et si aucun n'est une éclatante réussite, chacun d'entre eux se révèle cent coudées au-dessus des pénibles et clinquants films de Guy Ritchie dans lesquels la mise en scène hystérique et le surjeu des acteurs tentaient vainement de moderniser un mythe qui n'en avait pas besoin, au regard du succès public et critique de la série Sherlock.

Le Mystère des balles fantômes est à peu près l'inverse de Swordsmen, c'est-à-dire une mise en scène réussie pour un scénario bancal. Celui-ci contient en effet deux des gros défauts les plus fréquents dans les whodunit : une révélation finale tendant vers le grotesque et une narration embrouillée ; les scènes de déduction sont souvent trop vites expédiées et arrivé à vingt minutes de la fin il devient extrêmement difficile de comprendre qui a fait quoi pour le compte de qui. Un autre défaut, sans doute lié au succès international d'Infernal Affairs il y a une dizaine d'années, réside dans les personnages féminins. Comme chez Lau et Mak, chacun des deux héros vit une relation - platonique pour Lau Ching-wan - avec une femme symbolisant ses tourments intérieurs. Ainsi Nicholas Tse dont les méthodes flirtent souvent avec l'illégalité tombe amoureux d'une diseuse de bonne aventure des bas-fonds, Lau Ching-wan voyant quant à lui ses remords concernant une précédente affaire matérialisés par la femme qu'il envoya en prison. Tout cela est très schématique et donne l'impression de faire pièce rapportée avec le récit principal.

En dépit de cette psychologie facile qui vient trop souvent plomber les polars chinois récents - pensons au pourtant intéressant The Insider de Dante Lam - Le Mystère des balles fantômes se suit avec plaisir et l'équilibre action/déductions aide à maintenir l'intérêt jusqu'à la fin. La reconstitution d'époque est superbe et le jeu sur les éclairages fait ressortir le costume blanc immaculé du démoniaque Liu Kai-Chi, patron d'usine haut en couleur qui tente de briser les grèves ouvrières par tous les moyens possibles. Les scènes d'action fonctionnent et on notera un emprunt assez bien vu aux Incorruptibles (un homme de main recharge son pistolet en attendant que Nicholas Tse vide le sien) ; en revanche le très long ralenti lors de la scène dramatique de fin ne s'imposait surement pas. L'une des belles idées consiste à nous faire revoir à plusieurs reprises la scène introductive, dans laquelle Liu Kai-Chi oblige une ouvrière à jouer à la roulette russe, avec de nouveaux éléments venant expliquer petit à petit le pourquoi du comment (idée déjà exploitée dans Swordsmen).

Si Nicholas Tse est ici correct, c'est comme souvent Lau Ching-wan dont la présence est la plus éclatante. Son excellente scène d'introduction dans laquelle il se pend pour voir si son suspect a réellement pu se suicider donne le ton et l'acteur prouve qu'en dépit d'un ratage récent (le médiocre La vie sans principe de Johnnie To dans lequel il cabotinait) il demeure l'un des plus grands acteurs de Hong-Kong. Et si ce Mystère des balles fantômes n'est pas totalement réussi, il est toutefois agréable en ces périodes de vache maigre pour l'amateur de cinéma de genre de voir les efforts déployés par la Chine pour continuer d'offrir des divertissements ambitieux et visuellement très travaillés. Bien que seul Johnnie To semble dans ses meilleurs jours capable de rivaliser avec les John Woo, Ringo Lam et autres Kirk Wong qui firent le succès des films Hong-kongais dans les années 80-90, il serait idiot de se priver de divertissements agréables comme ce Mystère des balles fantômes qui sortira chez nous en DVD et Blu-Ray pour février 2014.

En quelques années, ce ne sont pas moins de quatre variations sur Sherlock Holmes qui nous provinrent d'Asie : les deux Detective Dee de Tsui Hark, le Swordsmen de Peter Chan et ce Mystère des balles fantômes qui fut en Chine le plus gros succès commercial de l'année 2012. Et si aucun n'est une éclatante réussite, chacun d'entre eux se révèle cent coudées au-dessus des pénibles et clinquants films de Guy Ritchie dans lesquels la mise en scène hystérique et le surjeu des acteurs tentaient vainement de moderniser un mythe qui n'en avait pas besoin, au regard du succès public et critique de la série Sherlock.

Le Mystère des balles fantômes est à peu près l'inverse de Swordsmen, c'est-à-dire une mise en scène réussie pour un scénario bancal. Celui-ci contient en effet deux des gros défauts les plus fréquents dans les whodunit : une révélation finale tendant vers le grotesque et une narration embrouillée ; les scènes de déduction sont souvent trop vites expédiées et arrivé à vingt minutes de la fin il devient extrêmement difficile de comprendre qui a fait quoi pour le compte de qui. Un autre défaut, sans doute lié au succès international d'Infernal Affairs il y a une dizaine d'années, réside dans les personnages féminins. Comme chez Lau et Mak, chacun des deux héros vit une relation - platonique pour Lau Ching-wan - avec une femme symbolisant ses tourments intérieurs. Ainsi Nicholas Tse dont les méthodes flirtent souvent avec l'illégalité tombe amoureux d'une diseuse de bonne aventure des bas-fonds, Lau Ching-wan voyant quant à lui ses remords concernant une précédente affaire matérialisés par la femme qu'il envoya en prison. Tout cela est très schématique et donne l'impression de faire pièce rapportée avec le récit principal.

En dépit de cette psychologie facile qui vient trop souvent plomber les polars chinois récents - pensons au pourtant intéressant The Insider de Dante Lam - Le Mystère des balles fantômes se suit avec plaisir et l'équilibre action/déductions aide à maintenir l'intérêt jusqu'à la fin. La reconstitution d'époque est superbe et le jeu sur les éclairages fait ressortir le costume blanc immaculé du démoniaque Liu Kai-Chi, patron d'usine haut en couleur qui tente de briser les grèves ouvrières par tous les moyens possibles. Les scènes d'action fonctionnent et on notera un emprunt assez bien vu aux Incorruptibles (un homme de main recharge son pistolet en attendant que Nicholas Tse vide le sien) ; en revanche le très long ralenti lors de la scène dramatique de fin ne s'imposait surement pas. L'une des belles idées consiste à nous faire revoir à plusieurs reprises la scène introductive, dans laquelle Liu Kai-Chi oblige une ouvrière à jouer à la roulette russe, avec de nouveaux éléments venant expliquer petit à petit le pourquoi du comment (idée déjà exploitée dans Swordsmen).

Si Nicholas Tse est ici correct, c'est comme souvent Lau Ching-wan dont la présence est la plus éclatante. Son excellente scène d'introduction dans laquelle il se pend pour voir si son suspect a réellement pu se suicider donne le ton et l'acteur prouve qu'en dépit d'un ratage récent (le médiocre La vie sans principe de Johnnie To dans lequel il cabotinait) il demeure l'un des plus grands acteurs de Hong-Kong. Et si ce Mystère des balles fantômes n'est pas totalement réussi, il est toutefois agréable en ces périodes de vache maigre pour l'amateur de cinéma de genre de voir les efforts déployés par la Chine pour continuer d'offrir des divertissements ambitieux et visuellement très travaillés. Bien que seul Johnnie To semble dans ses meilleurs jours capable de rivaliser avec les John Woo, Ringo Lam et autres Kirk Wong qui firent le succès des films Hong-kongais dans les années 80-90, il serait idiot de se priver de divertissements agréables comme ce Mystère des balles fantômes qui sortira chez nous en DVD et Blu-Ray pour février 2014.

vendredi 24 janvier 2014

Au cœur de la nuit (Alberto Cavalcanti, Basil Dearden, Charles Crichton et Robert Hamer, 1945)

L'architecte Walter Craig (Mervyn Johns) est invité à une soirée ou il ne connait personne. Une fois arrivé, il révèle aux convives qu'il a rêvé d'eux, et que son rêve lui permet d'anticiper le déroulement de la soirée. Devant le scepticisme d'un psychanalyste, les autres invités commencent à raconter des histoires surnaturelles dans lesquelles ils furent impliqués.

Les studios Ealing, bien plus connus pour leurs comédies absurdes (Noblesse oblige, Tueurs de dames) se montrèrent doublement originaux avec ce Au cœur de la nuit puisqu'il s'agit de la combinaison de deux genres assez inhabituels pour eux : le film d'horreur et le film à sketchs. La crème des metteurs en scène du studio se partage la tache, avec comme seul absent notable Alexander MacKendrick qui ne rejoindrait Ealing qu'en 1946.

- Le cocher du corbillard, segment réalisé par Basil Dearden, est un très court récit d'un pilote automobile rescapé d'un accident et dont une hallucination sauvera de nouveau la vie. Concis et efficace, il a le mérite de donner efficacement le ton avant les sketchs suivants plus longs et plus travaillés ; on notera qu'il anticipe avec près de soixante ans d'avance la série Destination Finale.

- La fête de Noel, premier des deux sketchs d'Alberto Cavalcanti, raconte comment une jeune fille fut confrontée à un enfant étrange semblant venir d'une autre époque. Malheureusement, la postérité cinématographique autour des enfants fantomatiques est bien plus intéressante que cette histoire dont on devine la conclusion dès le début. Sans être honteux, il s'agit néanmoins du seul segment raté, ni captivant ni effrayant.

- Le miroir hanté fut la première réalisation de Robert Hamer, auteur de deux véritables chefs d'oeuvre pour Ealing : Noblesse oblige et Il pleut toujours le dimanche. Dès cette courte histoire racontant comment un miroir ayant jadis appartenu à un seigneur mégalomane et violent conduit un homme sans histoire à la folie, Hamer déploie tout son extraordinaire talent de cinéaste. Il s'agit d'une des deux pépites d'Au cœur de la nuit, à l'ambiance gothique excellemment rendue (le miroir à la Dorian Gray dans lequel la femme du possesseur n’apparaît pas) et excellemment écrit par John Baines, également scénariste du dernier épisode.

- La partie de golf est un petit peu frustrant car il s'agit du seul sketch fantastique comique, où deux golfeurs (joués par Basil Radford et Naunton Wayne, les amateurs de cricket du Une femme disparaît d'Hitchcock) rivaux pour l'amour d'une femme décident se la jouer sportivement. L'univers de Charles Crichton est plus léger que celui de ses compares d'Ealing mais passé la surprise du décalage, l'aspect comique fonctionne tout à fait et la chute est aussi imprévisible que savoureuse.

- Le Mannequin du Ventriloque est une merveille absolue. Cette deuxième contribution de Cavalcanti au film narre le conflit entre un ventriloque et sa démoniaque marionnette, sans qu'on ne sache si celle-ci a vraiment une volonté autonome ou si le ventriloque est fou. Le pantin est doté d'un visage terrifiant et la chute est d'une ironie aussi noire que bien vue. Michael Redgrave livre une interprétation irréprochable tandis que le sentiment de malaise ne fait que croître, et si la réputation du Mannequin du Ventriloque a peut-être injustement éclipsé les sketchs précédents, il faut reconnaître que Cavalcanti livre ici un classique de l'histoire du cinéma d'horreur.

Au-delà de la qualité de ses sketchs, Au cœur de la nuit surprend surtout par sa construction puisque là ou fréquemment les différents segments autonomes ne sont liés que de manière artificielle, ici la conclusion de l'histoire vient confronter l'architecte à la somme des bizarreries évoquées précédemment, et ce jusqu'à une conclusion géniale bouclant la boucle avec un culot épatant. C'est en cela qu'Au cœur de la nuit vaut plus que la somme des ses parties, car son architecture intègre même les éléments les plus faibles de la narration dans un récapitulatif audacieux et surprenant, achevant de faire de cette tentative originale des studios Ealing l'une de leurs plus belles réussites.

jeudi 23 janvier 2014

La Nuit des petrifiés (Jean Brismée, 1971)

Depuis que le baron von Rhoneberg (Jean Servais) a assassiné sa fille juste après sa naissance, une malédiction plane sur sa famille et fait du premier né de sexe féminin un succube traquant les hommes pour le compte de Satan. Des années plus tard, quelques touristes sont reçus par le baron.

Très curieuse tentative belge de cinéma d'horreur, La nuit des pétrifiés confronte longtemps avant Se7en des personnages représentant les péchés capitaux : un vieillard enragé, une jeune femme nymphomane ou un séminariste prétentieux sont les uns après les autres victimes des attaques du succube, pris au piège de leurs perversions. C'est du moins ce que le spectateur en déduit car le film est fort peu explicite et qu'on reste un long moment dans le flou avant de réussir à appréhender les motivations des personnages, et si certains sont rapidement caractérisés (le glouton qu'on voit s’empiffrer continuellement, la jeune femme obsédée par l'argent qui fait la chasse au trésor) d'autres le sont moins (le mari de la nymphomane, la paresseuse). En conclusion, une apparition incongrue de Satan en personne achève de faire de La nuit des pétrifiés une très singulière curiosité de cinéma d'exploitation faute d'en être un grand classique.

La plupart des films d'exploitation " gothiques " ou assimilés sont nourris d'un fort travail esthétique ; qu'il s'agisse de Bava ou Margheriti en Italie, de l'anglais Terence Fisher, du japonais Nakagawa ou de José Mojica Marins au Brésil, tous véhiculaient une ambiance par le biais de leur approche esthétique. Ici, Jean Brismée (ou quel que soit le réalisateur effectif car certains attribuent l'oeuvre au scénariste Patrick Rhomm ou à André Hunnebelle, réalisateur des OSS 117 des années 60, présent au générique comme conseiller technique) ne parvient jamais à donner une plus-value visuelle à son film, du fait notamment d'une photographie bien trop quelconque. La présence d'éléments fantasmagoriques comme le majordome sinistre joueur de piano ou les pics devant le château semblent ici relever plus des clichés inhérents au cinéma d’épouvante qu'à des composantes d'un univers propre.

Plusieurs versions de La nuit des pétrifies sont en circulation, l'auteur de ces lignes ayant par exemple pu voir des scènes lesbiennes amputées d'un certain nombre de copies. Ces scènes, comme la majorité des moments d'exposition présentant les personnage hors du château, sont lentes et peu captivantes ; une fois les personnages réunis commence alors un jeu de massacre surprenant au départ (les premiers meurtres sont les plus inventifs, sans avoir la maestria d'un Hitchcock ou d'un Argento) mais rapidement répétitif. La fin en queue de poisson achève de donner le sentiment que La nuit des pétrifiés n'est pas tout à fait à la hauteur du petit culte que lui vouent les amateurs de cinéma bis même si à quelques occasions il trouve le souffle qui lui manque trop souvent.

Si le rythme est bancal et la photographie terne, on sera beaucoup plus admiratif du jeu des acteurs, étonnants de sérieux et de sobriété. Jean Servais incarne excellemment l'ambigu baron. Erika Blanc est un succube mémorable, au charme évident et au maquillage tout à fait convaincant ; enfin, Daniel Emilfork justifie de par son charisme l'intégration étrange de Satan au récit, composant l'une des figures démoniaques les plus magnétiques vues au cinéma.

Au final, La Nuit des pétrifiés est un film très inégal mais étonnamment marquant ; par la qualité de ses acteurs, par son évidente ambiance trouble et par son thème principal, il parvient à donner l'impression d'être plus important que ne le sont ses qualités ou ses défauts cinématographiques. Sans se hisser au rang des maîtres du cinéma gothique cités plus haut, Brismée à toutefois livré un produit unique que les amateurs de curiosités loufoques se doivent de visionner.

Le film existe sous une kyrielle de titres différentes, les plus fréquents étant Au service du diable, La plus longue nuit du diable et The Devil's Nightmare.

lundi 20 janvier 2014

Hercule et la reine de Lydie (Pietro Francisci, 1959)

Hercule (Steve Reeves) se rend à Thèbes ou l'un des fils d'Oedipe, Etéocle, a usurpé le pouvoir qu'il devait partager avec son frère Polynice, qui quant à lui a pris les armes contre la cité à l'aide d'argiens. Hercule propose à Etéocle de régler pacifiquement le conflit, et part avec Ulysse (Gabriele Antonini) tandis que sa femme Iole (Sylva Koscina) est retenue en otage par Etéocle.

Un an après Les Travaux d'Hercule, le trio Francisci/Reeves/Bava remet le couvert pour une suite supérieure sur tous les plans à l'original. La mise en scène de Francisci est ici plus ample, moins statique que durant le premier épisode et délivre quelques beaux moments de cinéma. Steve Reeves est de plus en plus naturel en Hercule et faute de composer un héros shakespearien, il surpasse aisément la majorité de ses concurrents culturistes, d'autant plus que l'humour fait son apparition (les amis d'Hercule qui ne le reconnaissent pas car il s'est empâté durant son séjour au palais d'Omphale). Mais c'est toujours la photographie de l'immense Mario Bava qui demeure la principale raison pour laquelle les péplums de Francisci méritent le détour. En effet, les passages chez Omphale annoncent déjà l'ambiance gothique des futurs classiques de Bava (Le Masque du démon, le second sketch des Trois visages de la peur) et sont sublimés par une photographie colorée totalement kitsch qui en font un véritable délice visuel.

Encore une fois, le scénario opère une synthèse a priori curieuse entre plusieurs mythes antiques ; Hercule y est donc de nouveau flanqué d'un Ulysse adolescent au rôle de " petit malin " pour le moins casse-pieds ; capturé par Omphale, il apparaît que celle-ci devient pour les besoins du film une sorte de veuve noire qui exécute ses amants après l'acte. Si l'excursion d'Hercule peut rappeler au départ celle chez les amazones dans Les travaux d'Hercule, l'amnésie du personnage et la cruauté de la reine - là ou les amazones n'étaient que des féministes avant l'heure se protégeant contre leurs agresseurs - font d'une bifurcation scénaristique risquée sur le papier une agréable sous-intrigue, d'autant plus qu'elle contient quelques très belle idées tirées du cinéma d'épouvante que je laisse découvrir au spectateur curieux.

De même, l'inclusion de l'histoire des Sept contre Thèbes est tout à fait réussie, notamment grâce à un duel final convaincant entre les deux frères et à un Sergio Fantoni impérial en Etéocle. Les méchants volent d'ailleurs la vedette aux héros ici car en dépit de la conviction de Steve Reeves, Fantoni et Sylvia Lopez en Omphale éclipsent facilement une Sylvia Koscina très mal intégrée au script et un Gabriele Antonini insupportable en Ulysse. Francisci n'a pas non plus retenu la leçon du combat contre le lion raté des Travaux d'Hercule et nous en livre un décalque rallongé contre une horde de tigres sensiblement aussi effrayants qu'une descente de lit animée. En revanche, les moments " herculéens " sont plus impressionnants cette fois-ci, avec Steve Reeves s'en donnant à coeur joie pour tout détruire lors de l'affrontement final même si le manque de budget empêche ces moments de rivaliser avec l'ampleur des grands péplums américains.

Paradoxalement, les forces du film, notamment esthétiques, deviennent également ses faiblesses : il y a un réel manque d'unité entre les séquences de péplum classiques " à l'américaine " et les moments plus fantasmagoriques " à l'italienne ". On a parfois l'impression que Francisci, après un premier péplum résolument classique, hésite encore à franchir le pas du mélange des genres et de la folie qui irrigueront le cinéma de genre italien pour le meilleur et pour le pire, un peu comme certains westerns de l'immédiat post-Leone resteront tiraillés entre classicisme et baroque. Toutefois, Hercule et la reine de Lydie allait enclencher un signal dans lequel des cinéastes comme Bava ou Freda s'engouffreraient volontiers, au grand désespoir des puristes du péplum américain constatant le déferlement des Hercule contre les vampires et autres Maciste contre le fantôme. En attendant, Francisci aura signé un petit classique du péplum italien.

samedi 18 janvier 2014

La Marque (Val Guest, 1957)

Après une chute de météores, le professeur Quatermass (Brian Donlevy) découvre que des personnes infectées sont emmenées dans une mystérieuse usine. A l'aide d'un ami politicien, Quatermass parvient à s'infiltrer dans celle-ci et y découvre un vaste complot.

Suite directe du réussi Le Monstre, ce nouvel opus des aventures du professeur Quatermass se singularise de son prédécesseur par plusieurs aspects. Si la personnalité de Quatermass, bourru, autoritaire et intransigeant, n'est guère modifiée, l'intrigue de science-fiction ne repose plus sur l'idée d'une créature terrifiante gagnant en puissance mais par le fait qu'elle contamine les humains pour aider à sa propagation. Evidemment, il est difficile de ne pas penser au superbe L'invasion des profanateurs de sépultures de Don Siegel et la comparaison se fait en défaveur de l'oeuvre de Val Guest, mais en admettant que celui-ci n'ait effectivement pas eu connaissance du film de Siegel, il n'en demeure pas moins que La Marque est un successeur pus qu'honorable au Monstre qui a le mérite d'éviter la reprise scolaire des recettes évidentes qui avaient fait le succès du premier Quatermass.

Si le côté horrifique du Monstre est ici pratiquement abandonné, l'intrigue se politise également puisque les ennemis ne sont désormais plus aussi aisément identifiables et possèdent des appuis dans les plus hautes instances. Il n'est d'ailleurs sans doute pas anecdotique de constater que Quatermass s'allie avec un groupe d'ouvriers avant qu'ils ne soient pour beaucoup d'entre eux bernés par des fausses promesses des extraterrestres, dans un conflit faisant énormément penser à une grève !

Du fait que la menace soit omniprésente, les seconds rôles au premier rang desquels on trouve l'inspecteur Lomax, les deux adjoints de Quatermass ou encore les leaders ouvriers sont mieux intégrés au récit que dans le premier épisode où la personnalité de Quatermass tendait à écraser le reste du casting. La présence d'un budget plus important se fait également ressentir, avec notamment une longue fusillade dans l'usine ; le design de la créature prête en revanche plutôt à rire, et il est heureux qu'elle apparaisse aussi peu à l'écran. Il faut aussi préciser que le scénario maintient une nouvelle fois l’ambiguïté autour du personnage-titre puisque le quartier général des extraterrestres est en réalité une modification d'une base stellaire crée par Quatermass lui-même, rendant celui-ci en partie responsable de l'invasion.

Certes, le scénario n'est pas un modèle de rigueur et on peut se demander légitimement comment des aliens aussi démoniaques peuvent laisser partir Quatermass après que celui-ci ait vu des infectés ; sur ce plan, dans sa simplicité Le Monstre s'avérait plus rigoureux. En revanche La Marque est plus généreux en terme de scènes marquantes : celle ou un infecté déambule dans un escalier anticipe génialement les futurs films de zombies - qui sont d'ailleurs le nom donné aux infectés par les ouvriers - tandis que deux moments d'abattage à bout portant rappellent l'un des éternels mérites de la série B : sa sécheresse. Sans être un immense réalisateur, Val Guest se révèle à nouveau un artisan efficace au style plus passe-partout que Don Siegel mais sec et rigoureux.

Malheureusement, ce Quatermass serait le dernier réalisé par Val Guest et incarné par Brian Donlevy. Il reviendrait quelques années plus tard, sous la tutelle de l'inégal Roy Ward Baker et avec cette fois-ci Andrew Keir dans le rôle principal. Et si le 2001 l'odyssée de l'espace de Stanley Kubrick a pu faire oublier à certains jeunes cinéphiles l'existence d'une science-fiction antérieure, Le Monstre et La Marque, en dépit de leurs budgets inférieurs, se révèlent de très bons films matures et intelligents finalement assez peu marqués par le temps.

mercredi 15 janvier 2014

Le Grand Duel (Giancarlo Santi, 1972)

Philipp Wermeer (Alberto Dentice) est traqué par des chasseurs de primes lorsqu’un mystérieux shérif, Clayton (Lee Van Cleef) lui sauve la vie. Wermeer a été condamné pour le meurtre du patriarche de la famille Saxon dont les trois fils, menés par David (Horst Frank) sont bien décidés à abattre Wermeer.

Peu de cinéastes œuvrant dans le western italien trouvaient grâce aux yeux de Sergio Leone, si l'on excepte deux de ses anciens assistants : Tonino Valerii et Giancarlo Santi. Le premier réalisera ainsi Mon nom est personne dont la mise en scène était convoitée par le second, qui signera en 1972 son unique western après avoir été évincé du tournage de Il était une fois la révolution. Et si les accusations de plagiats leoniens sont souvent infondés dans le western italien, il reste qu'à l'instar d'un Giulio Petroni dans son intéressant La mort était au rendez-vous Santi ne parvient pas à se démarquer suffisamment du maître. Une éprouvante fusillade ou Adam Saxon mitraille des réfugiés nous rappelle aux souvenirs de Pour une poignée de dollars ; la très belle idée du flash-back en plusieurs temps sur l'identité du tueur du vieux Saxon est quant à elle un décalque de celle de Frank dans Il était une fois dans l'ouest, enfin Lee Van Cleef reprend son personnage de chasseur de primes taciturne crée dans Et pour quelques dollars de plus et dont il rendossera le costume à plusieurs reprises au sein du western italien.

Pour autant, le film de Santi fait partie des bons crus d'un genre trop souvent décrié. Déjà parce que faute d'être un génie, Santi se révèle un artisan largement capable et ayant bien retenu les leçons du grand Sergio. Certaines séquences hautement sous influence font partie des plus belles du film, comme le règlement de comptes final à un contre trois magnifié par son sens du cadre et du montage (les allergiques aux gros plans sur les yeux passeront leur tour) ou celle dans laquelle Adam Saxon abat un vieillard qui fait apparaître une filiation inattendue avec L'homme des vallées perdues !

Toujours au rayon des réjouissances : si Luis Bacalov n'a pas l'aura d'un Ennio Morricone auprès du grand public, il demeure l'un des meilleurs compositeurs du genre et signe ici une bande-originale magnifique dont Quentin Tarantino saura se souvenir. Qui plus est, contrairement à d'autres cinéastes, Santi soigne leur adéquation aux images et le thème principal, bien que fréquemment utilisé, ne semble pas trop redondant ici. Et si les VHSrip français présentaient une image sale et délavée, le blu-ray américain rend parfaitement justice à la belle photographie de Mario Vulpiani, le chef opérateur de La Grande Bouffe.

Le tandem vedette est totalement déséquilibré en terme de charisme et un Van Cleef égal à lui-même n'a aucun mal à éclipser un Alberto Dentice pénible et falot, d'autant plus que le scénario tente de donner une dimension comique à son personnage (par le biais notamment des cascades improbables qu'il effectue) avec un insuccès constant. Il faut dire qu'en 1972, le western italien est déjà déclinant depuis plusieurs années et qu'à la période baroque de la fin des années 60 a succédé la mode comique inaugurée par On l'appelle Trinita en 1970 ; et si Le Grand Duel rate ses incursions comiques, elles sont toutefois considérablement moins lourdingues que dans la majorité des productions de l'époque.

Dernière bonne surprise : les frères Saxon font d'excellents méchants et si l'on excepte un Eli Saxon en retrait, les prestations d'Horst Frank en chef de famille et surtout de l'impressionnant Klaus Grunberg en psychopathe homosexuel vérolé et tétanisant sont mémorables. Il est un petit peu dommage que le scénario ne les exploite pas plus, et en dépit d'une mise en scène sous influence Le Grand Duel aurait pu figurer parmi les excellents westerns italiens si tout le film avait été du niveau de sa dernière partie resserrée autour des Saxon et de Lee Van Cleef ; quelques passages laborieux et la fadeur d'Alberto Dentice n'altèrent toutefois pas vraiment le plaisir du spectateur devant l'une des dernières tentatives " sérieuses " d'un genre en pleine débandade grand-guignolesque. Quelques années plus tard, Enzo Castellari lui donnerait un enterrement de choix avec son superbe Keoma.

lundi 13 janvier 2014

La Grenouille attaque Scotland Yard (Harald Reinl, 1959)

Un mystérieux criminel nommé La Grenouille commandite divers vols à Londres. L'inspecteur Elk (Siegfried Lowitz) parvient à infiltrer l'un de ses hommes parmi la bande de la Grenouille, mais celui-ci est assassiné. De son côté, le détective amateur Richard Gordon (Joachim Fuchsberger), aidé de son majordome, est également sur la piste du criminel.

Encore une fois, il s'agit d'un film fondateur puisque déclencheur de la vague de krimis, films policiers allemands qui auront une descendance par le biais du giallo italien. Les krimis " officiels " étaient des adaptations du romancier Edgar Wallace produits par la Rialto et dont les metteurs en scène attitrés furent Harald Reinl et Alfred Vohrer, ce dernier étant d'ailleurs le cinéaste allemand favori de Quentin Tarantino. Les krimis prenaient différentes formes et on pourrait distinguer quelques thématiques récurrentes : serial killer et autres maniaques, maisons hantées ou encore organisations criminelles à la Fritz Lang comme c'est le cas ici. On pense également aux Fantomas de Louis Feuillade, le sens du délire et l'inventivité du cinéaste français qui inspira les surréalistes étant malheureusement remplacé par une mise en scène routinière et apathique.

Il est difficile de résumer La Grenouille attaque Scotland Yard. Elk soupçonne l'existence d'un traître au sein de la police après que divers suspects appréhendés ont été libérés ou tués. Gordon, quant à lui, imagine un lien entre la Grenouille et un dénommé Benett ; et si Gordon s'attache évidemment à la fille de Benett, c'est le frère de celle-ci qui est au cœur des attentions de la Grenouille. Enfin, une dernière piste indiquerait que la Grenouille était autrefois le membre d'une organisation criminelle dont le chef, le psychopathe Harry Line, fut abattu.

Hélas, tout ceci est en réalité beaucoup plus confus qu'intrigant. Le problème est moins la profusion de personnages que l'incapacité du réalisateur à savoir raconter son histoire avec clarté : par exemple, un personnage apparaît lors d'un dîner, se fait interroger par Gordon à propos de la Grenouille et reviendra pratiquement une heure plus tard révéler son implication. De même, le rôle de Benett est pour le moins nébuleux et rapidement, on se désintéresse des liens entre les personnages pour se concentrer sur l'action qui, bien que présente, n'est guère enthousiasmante. Là ou Alfred Vohrer se ferait remarquer par la sophistication de ses cadrages et par ses audaces visuelles, l'académisme de la mise en scène de Reinl échoue à produire le moindre moment un tant soit peu marquant cinématographiquement si l'on excepte une scène de mitraillage à bout portant surprenante de brutalité. Toutefois, grâce à la multiplication de rebondissements et de fausses pistes, l'heure et demie passe sans trop d'ennui.

En ce qui concerne le whodunit - la recherche du coupable parmi les protagonistes du film - il cumule l'évidence (comme souvent, il suffit de voir de quel personnage la narration se désintéresse pour débusquer le tueur) et la banalité tant ses motifs sont peu intéressants. Au final, l'aspect le plus original est la relation entre le détective et son majordome qui rappelle fortement celle entre Batman et Alfred ou, l'espace d'une scène d'entrainement au combat, celle entre l'inspecteur Clouseau et Kato dans la série La Panthère Rose !

Joachim Fuchsberger compose un héros relativement peu charismatique dont les épopées sentimentales peuvent parfois arracher un bâillement, ce qui ne l'empêchera pas de devenir l'un des héros récurrents du krimi. A l'inverse, Siegfried Lowitz est bien plus convaincant en flic ironique tandis qu'Eddi Arent inaugure sa longue suite d'interprétations de majordome so british dans lesquelles il se spécialisera avec talent. Et si le film n'est finalement guère épique, il aura eu le mérite d'inspirer quantité d’œuvres plus inspirées et plus mémorables notamment par le biais des gialli qui exacerberont certaines singularités formelles des krimis. En attendant, il serait toutefois excessif de bouder l'une des rares tentatives allemandes de cinéma de genre stylisé.

dimanche 12 janvier 2014

Comme un homme libre (Michael Mann, 1979)

Larry Murphy (Peter Strauss), un prisonnier condamné à perpétuité, n'a qu'un seul centre d'intérêt : la course. Tous les jours, Murphy s'entraîne jusqu'à ce qu'un journaliste découvre qu'il court à une vitesse digne des champions olympiques.

Ce téléfilm signé d'un futur grand nom du polar est une très belle entrée en matière pour Michael Mann ; faute de posséder la maestria formelle de ses chefs d'oeuvre à venir, Comme un homme libre est néanmoins déjà un film marqué par les obsessions de son auteur, avec ce portrait d'un homme mutique dont la passion pour la course est l'unique moyen lui permettant encore d'exister entre les murs de sa prison. En dehors de cet aspect, il ne se caractérise guère que par son amitié avec un autre détenu, Stiles, et par le crime qu'il a commis avant d'être incarcéré. On est aussi surpris du fait que contrairement à beaucoup de films de prison, il y a peu de personnages réellement négatifs : les gangs de noirs et de latinos finissent après quelques péripéties par être des soutiens déterminants pour Murphy tandis que l'administration pénitentiaire est plutôt satisfaite de cette bonne publicité, d'autant plus que Murphy est un détenu exemplaire. Cet humanisme du réalisateur flirte ici régulièrement avec le sentimentalisme et le spectateur habitué à l'univers carcéral d'une série comme Oz pourrait trouver bien naïfs certains retournements de situation, mais une belle fin en demi-teinte vient heureusement tempérer cet aspect.

Pour un premier (télé)film, Mann montre une belle maîtrise de la mise en scène. Son usage des ralentis lors des scènes de course ou celui des battements de cœur comme unique fond sonore sont faits avec suffisamment de parcimonie pour fonctionner. Les longs travellings latéraux quadrillant la prison sont aussi efficaces tout comme les quelques moments plus nerveux. Mais si Mann-metteur en scène, dans les limites du budget attribué, s’avère relativement efficace, c'est moins le cas en ce qui concerne Mann-scénariste. Au-delà des bons sentiments déjà évoqués, il nous gratifie d'un personnage d'un entraîneur-sportif frustré franchement cliché et semble peiner à tenir une heure et demie autour d'une " simple " histoire de course, délivrant quelques intrigues secondaires moyennement convaincantes d'autant plus qu'elles concernent Stiles, l'ami noir de Murphy, incarné par un Richard Lawson au jeu très approximatif. Au contraire, Peter Strauss dans le rôle principal et Brian Dennehy en salaud se révèlent beaucoup plus convaincants.

La grande force de Comme un homme libre, c'est que si les derniers films de Mann tendaient vers l'abstraction en transformant leurs personnages en figures iconiques, ici le héros quoique mutique est extrêmement attachant. Ses discrets moments d'empathie envers Stiles ou la scène de confrontation avec le leader du gang de noirs font partie des séquences les plus émouvantes du cinéma de Mann, et les scènes de course sont ainsi chargées d'une réelle intensité émotionnelle.

Etre un grand cinéaste, c'est être quelqu'un dont la présence derrière la caméra peut suffire à changer bien des choses. Avec un script non-dénué de facilités scénaristiques comme celui de Collatéral, nombre de metteurs en scène auraient accouché d’une œuvre moyenne ou médiocre alors que Mann signait à cette occasion l'un des plus beaux polars de la décennie. Dans une bien moindre mesure, c'est ce qu'il accomplit dans ce Comme un homme libre qu'il élève au-dessus de sa condition de téléfilm carcéral banal grâce à une mise en scène élaborée et à un excellent Peter Strauss. Et si une musique pour le moins datée - Mann n'est pas le plus mélomane des cinéastes -, un script bancal et un casting inégal empêchent d'y voir un grand film, il n'en reste pas moins que Comme un homme libre est une très belle entrée en matière dans laquelle le talent du réalisateur se manifeste déjà.

Le film est également connu sous son titre original The Jericho Mile mais reste malheureusement difficile à voir ; un grand merci à la chaîne 13ème rue pour l'avoir diffusé.

vendredi 10 janvier 2014

Brutal tales of chivalry 1 (Kiyoshi Saeki, 1965)

L'histoire du film de yakuza se divise en deux sous-genres : le ninkyo, ou film de yakuzas chevaleresques, mettait en scène des personnages positifs tandis que le jitsuroku, ou film de yakuzas réaliste, ne présentait que des héros égoïstes totalement détachés du code d'honneur traditionnel. C'est cette deuxième tendance qui fut la plus diffusée en France, notamment par le biais des films de Kinji Fukasaku, c'est pourquoi découvrir des ninkyos comme ce Brutal Tales of Chivalry lorsque l'on est habitué à la violence exacerbée de leurs successeurs donne un effet similaire à celui de découvrir John Ford après Sergio Leone. Les puristes du cinéma de genre préféreront sans doute la frénésie et la vision désenchantée des jitsurokus tendis que d'autres apprécieront le classicisme formel ou la retenue des ninkyos, dont ce Brutal Tales of Chivalry est l'un des archétypes les plus exemplaires.

Ainsi, on retrouve l'opposition entre le bon clan, qui œuvre pour la collectivité, et le mauvais clan dont l'accoutrement (lunettes de soleil, casquettes, cravates pour les chefs) montre la soumission aux intérêts américains au contraire d'un Ken Takakura arborant fièrement son kimono. Comme le soulignait pertinemment Paul Schrader dans son article sur le yakuza-eiga, l'une des situations les plus fréquentes du ninkyo oppose le devoir (ici Seiji tente de faire respecter les dernières volontés de son mentor et accepte le mariage de celle qu'il aime) à l'humanité (les hommes de Seiji ulcérés par les exactions du clan Iwasa) ; la mort de plusieurs de ses hommes conduira Seiji à affronter l'ensemble du clan Iwasa à l'arme blanche.

Quelques idées scénaristiques et quelques personnages relèvent légèrement un script ultra-balisé. C'est la relation entre Seiji et Kazama, un nouveau yakuza dans le clan Kawada ; c'est une belle séquence de retrouvailles entre celui-ci et sa sœur disparue lors de funérailles, c'est enfin un beau moment presque absurde ou le second de Kawada et Kazama rivalisent de politesses avant d'accepter de se considérer comme des égaux. Le reste du temps, les bons sentiments sont omniprésents : Seiji est irréprochable, que ce soit envers les femmes, envers ses hommes ou envers les petits commerçants. Heureusement, le charisme des acteurs tire le film vers le haut et si Ken Takakura deviendrait vite le héros le plus emblématique du ninkyo-eiga, le solide casting de seconds rôles qu'on retrouvera chez Fukasaku (Hiroki Matsukata, Tatsuo Umemiya) et la présence de l'excellent Ryo Ikebe en Kazama parviennent à faire exister des personnages stéréotypés.

Si l'on ne tarit pas d'éloges à propos des acteurs, il n'en est malheureusement pas de même à propos de la mise en scène de Kiyoshi Saeki. Parfois brouillonne et approximative, elle peine dans son classicisme à égaler le travail d'un Tai Kato, par exemple. Le moment le plus décevant est ainsi le règlement de comptes final : si celui-ci est tout à fait correct cinématographiquement parlant, il échoue complètement à donner ce sentiment purificateur qui caractérise les explosions de violence achevant les meilleurs films de yakuzas. Rythmiquement, il accuse également une baisse de régime avant les dix dernières minutes.

Brutal Tales of Chivalry est le premier épisode d'une série qui en comptera neuf et qu'on trouve parfois référencés sous leur titre japonais Shôwa zankyô-den. Si ce premier opus ne représente pas un sommet du film de yakuza, il demeure un divertissement agréable et impeccablement joué.

Brutal Tales of Chivalry est le premier épisode d'une série qui en comptera neuf et qu'on trouve parfois référencés sous leur titre japonais Shôwa zankyô-den. Si ce premier opus ne représente pas un sommet du film de yakuza, il demeure un divertissement agréable et impeccablement joué.

lundi 6 janvier 2014

Blind Détective (Johnnie To, 2013)

Chong (Andy Lau), un aveugle, arrondit ses fins de mois en traquant des criminels. Ho (Sammi Cheng), une policière impressionnée par la science déductive de Chong, lui demande de l'aider à retrouver une de ses amies disparue.

Drug War, le précédent film du cinéaste, était un éblouissant retour en forme dont la non-distribution dans nos contrées fut un véritable scandale, surtout au vu des précédentes productions Milkyway moyennes (Sparrow, Vengeance) ou mauvaises (La vie sans principe) qui avaient pourtant réussi à se frayer un chemin jusqu'en salles. Et si par conséquent Drug War n'a aujourd'hui toujours pas été distribué en France, gageons que sa maîtrise formelle, son efficacité et son dernier quart d'heure anthologique en feront à l'avenir un classique du polar chinois. Mais revenons-en à ce Blind Détective...

Comme souvent lorsque Wai Ka-fai est au scénario, l'histoire est un brin tortueuse. Ho est amoureuse de Chong qui est amoureux d'une jeune femme rencontrée avant qu'il ne devienne aveugle, jeune femme elle-même amoureuse du meilleur ami de Chong. Quant aux enquêtes, elles mêlent une jeune femme au pied immense très douée pour le sprint, un assassinat (en fait double) dans une morgue à coups de marteau et la traque de Minnie, l'ancienne meilleure amie de Ho. Tout cela n'est certes pas d'une limpidité absolue mais la durée du film (2h10) permet à la narration de prendre son temps et de ne pas laisser le spectateur sur le carreau. En réalité, le problème posé est beaucoup plus simple : les intrigues sont ennuyeuses et l'humour du film particulièrement laborieux.

En effet, on pourrait diviser Blind Detective en plusieurs temps ; les trois premiers quarts d'heure font la part belle au comique résultant des interactions entre le tyrannique Chong et l'enthousiaste Ho, qui pratiquent des expériences étranges afin de se mettre dans les conditions dans lesquelles les crimes ont eu lieu. On les voit donc se frapper à l'aide d'un marteau ou simuler des scènes de ménage hystériques pour mieux entrer dans la peau des protagonistes. Et si les situations sont déjà outrées et répétitives sur le papier, le fait est que Sammi Cheng est une véritable catastrophe. Perpétuellement à côté de la plaque, dénuée de charisme et franchement irritante, elle compose une héroïne extrêmement pénible. Andy Lau, bien meilleur acteur habituellement, semble d'ailleurs vouloir se mettre au niveau de sa partenaire et nous gratifie d'un cabotinage tout aussi énervant. Et comme, contrairement à la majorité des grands films de la Milkyway, les seconds rôles n'ont ici aucun espace pour exister, on reste malgré nous victimes du duo vedette qui vampirise le film durant plus de deux heures.

Le film se réveille un peu lorsque Chong et Ho partent à la chasse au double meurtrier (les amateurs apprécieront le fait de retrouver Lam Suet, malheureusement trop vite évacué du récit) avant d'affronter un psychopathe qui leur posera d'autant plus de problèmes qu'une femme et un aveugle ne forment pas le duo d'action le plus efficace au monde. Mais tout ceci est d'autant plus laborieux que si la dimension " hasards et coïncidences " est certes récurrente chez To (le final de PTU ou tous les personnages se retrouvent au même endroit, la fusillade concluant Drug War) ici les facilités narratives pleuvent et les sympathiques scènes de déduction finissent vite par donner le sentiment d'être des rustines comblant tant bien que mal un récit poussif et incohérent. La mise en scène de To a beau être aussi carrée et propre qu'à son habitude, elle ne suffit pas à élever l'intérêt d'un film manquant à la fois d'enjeux, d'intensité dramatique et surtout de direction d'acteurs.

Ni polar ni comédie romantique, Blind Détective est l'une des œuvres hybrides de Johnnie To qui se révèle malheureusement aussi ratée que ses tentatives précédentes.

samedi 4 janvier 2014

Cette nuit, je m'incarnerai dans ton cadavre (José Mojica Marins, 1966)

Zé do Caixão (José Mojica Marins), fossoyeur athée et nihiliste, est bien décidé à assurer sa descendance à l'aide de la femme parfaite. Il fait enlever une demi-douzaine de jeunes filles non-croyantes, teste leur courage et assassine celles qui échouent. Mais les villageois, qui voient en Zé la réincarnation du Diable, décident de passer à l'action.

Deux films brésiliens ont fait de Zé do Caixão un équivalent local des grands mythes fantastiques tels que Dracula ou Frankenstein : A minuit je posséderai ton âme et sa suite directe Cette nuit, je m'incarnerai dans ton cadavre. Le réalisateur incarne lui-même le personnage qui est à mi-chemin entre le savant fou, le vampire et le gourou d'une secte satanique bien qu'il prétende ne servir aucune force supérieure, uniquement lui-même. La violence anti-cléricale du film est d'autant plus impressionnante lorsqu'on pense au contexte de sa fabrication qui explique certainement pourquoi la fin vient offrir une rédemption aussi inattendue qu'incongrue à Zé, concession probable à la censure étant donné la mentalité du personnage lors des 105 minutes précédant ce retournement de situation : mécréant, blasphémateur et provocateur, Zé passe une bonne partie du film à expliquer l'inexistence de Dieu et la faiblesse mentale des croyants !

Pour un film réalisé en 1967, Cette nuit je m'incarnerai dans ton cadavre n'a pratiquement rien perdu se son impact originel et certaines scènes demeurent des leçons de cinéma horrifique aujourd'hui. L'invasion d'araignées (arachnophobes s'abstenir !) est un magnifique moment de poésie morbide qui anticipe l'usage qu'en fera Lucio Fulci dans son superbe l'Au-Delà. L’exécution des jeunes femmes par des dizaines de serpents est là encore impeccablement réalisée, mais le véritable point d'orgue du film est une séquence de rêve ou Zé visite un enfer formé de glace, dans lequel son sosie hilare punit les âmes damnées au milieu d'un concert de hurlements. Les couleurs flamboyantes (contrastant avec le reste du film tourné en noir et blanc) rappellent d'ailleurs L'Enfer de Nobuo Nakagawa, autre merveille picturale réalisée quelques années auparavant. Il faut également noter un érotisme assez poussé pour l'époque (sur ce plan, Marins est même en avance sur la majorité du cinéma fantastique européen), tandis que l'interprétation absolument survoltée de Marins transforme un personnage à la frontière du grotesque sur le papier en véritable icône, bien aidé par une mise en scène parfois à la frontière de l'expérimental et faisant de lui une sorte de cousin génial d'un Jess Franco

Comme beaucoup de films fonctionnant par fulgurances visuelles, il accuse un petit cou de mou en dehors des scènes horrifiques d'autant plus que les monologues impies de l'acteur finissent par être légèrement redondants. Néanmoins, la quantité impressionnante d'idées visuelles, de moments de sadisme et de cruauté graphique font facilement oublier le caractère inégal de l'œuvre. On reste impressionné par la façon dont le réalisateur, avec un budget proche de celui d'un film d'Ed Wood, parvient à créer une ambiance oppressante, à transcender son histoire en un poème visuel quelque part entre Frankenstein (dont on retrouve un serviteur bossu et un final où des villageois armés de torches s'en viennent attaquer le héros comme dans les films de la Universal) et le marquis de Sade. Survolté, fascinant, malsain et inventif, Cette nuit, je m'incarnerai dans ton cadavre est une petite perle de cinéma fantastique d'Amérique du sud, qui donne envie de découvrir les nombreuses aventures de Zé do Caixão.

Le titre du film est parfois traduit par Cette nuit, ton corps m'appartiendra.

Kung-fu Masters (Clement Cheng et Derek Kwok, 2010)

Leung (Wong You-nam), un jeune agent immobilier gaffeur, rencontre Tigre (Leung Siu-lung) et Dragon (Chen Kuan-tai), deux vieux experts en kung-fu attendant depuis trente ans le réveil de leur maître Law (Teddy Robin) qui végète dans le coma. Après une attaque de promoteurs immobiliers, Law se réveille mais confond Leung avec ses vrais disciples.

Lorsque des cinéastes " déterrent " un genre passé de mode, l'amateur est toujours tiraillé entre le plaisir de revoir ses figures favorites et la crainte d'un projet opportuniste tablant sur le sentiment de nostalgie. Ici, la mode rétro lancée par Tarantino et Rodriguez avec leur projet Grindhouse trouve donc une réponse hongkongaise reprenant d'ailleurs l'idée de la pellicule volontairement usée et du mélange des genres. Ainsi, le générique animé et l'excellente musique renvoient plus aux westerns spaghettis qu'à Chang Cheh, mais on retrouve également les cris à la Bruce Lee, les zooms intempestifs sur le visage des personnages, les séquences d'entrainement Shaolin façon Liu Chia-Liang et surtout, un excellent casting porté par Leung Siu-lung (le guerrier emprisonné dans le Crazy kung-fu de Stephen Chow) et Chen Kuan-tai, l'un des héros récurrents de la Shaw Brothers dont le plus grand rôle reste certainement celui du Justicier de Shanghai. Et voir la vieille garde du cinéma d'arts martiaux prendre un plaisir évident à montrer qu'ils savent encore se battre a quelque chose de réjouissant ; là ou un Expendables, par exemple, ne montrait jamais ses vieux briscards au combat (les doublures y étaient omniprésentes) on est ici stupéfait par la forme physique de Leung Siu-lung lors de l'affrontement final.

Là ou Kung-fu masters est un film profondément sincère, c'est qu'il ne cède jamais au jeunisme. Qu'on ne soit pas trompé par les premières scènes placées du point de vue de Wong You-nam : ce n'est pas lui qui sera au premier plan mais les vétérans, à commencer par un Teddy Robin absolument déchaîné en maître libidineux, tyrannique et imprévisible. Par exemple, alors que les héros habituels du cinéma d'arts martiaux aspiraient souvent à la paix et à la non-violence, ici le grand maître conseille à ses élèves de se battre jusqu'à plus soif et ne leur évite le combat que parce qu'il sait qu'ils se feront probablement casser la figure.

Une autre singularité appréciable est le fait que les méchants sont en fait relativement sympathiques et semblent d'ailleurs être les premiers admiratifs devant la vitalité des anciens. La fin est d'ailleurs une belle leçon de respect mutuel et d'humilité, il faut dire que les tyranniques despotes d'hier ont fait place à des administratifs et des comptables aujourd'hui (la scène ou les belligérants révèlent leurs titres de gloire façon " Maitre Jin, responsable du service des finances locales " est un très grand moment d'hilarité). De même, les règles pour pratiquer les arts martiaux sont désormais les suivantes : pas de cheveux longs, pas de pratiquants moches et pas de gens faisant ça pour éviter de grossir !

Est-ce que Kung-fu masters est un chef d'œuvre ? Certainement pas, loin s'en faut. L'humour cantonnais est très inégal (mais fournit ici largement son quota de rires) et on a parfois l'impression que certains personnages auraient mérité un développement psychologique plus important, comme l'adversaire de Leung Siu-lung. Néanmoins, le film nous fait rire non pas de ses personnages mais avec eux, sans le moindre cynisme. Finalement, la meilleure blague dans Kung-fu masters est le fait que les combats sont excellents (le chorégraphe Yuen Tak participa à plusieurs des meilleurs Tsui Hark des années 90) et que le film remplit parfaitement son contrat de revival agréable et vivifiant. Une petite perle à découvrir.

Note : le film fut d'abord exploité sous le titre Gallants avant que ses droits ne soient acquis par Wild Side.

vendredi 3 janvier 2014

The Beast Must Die (Paul Annett, 1974)

Tom Newcliffe (Calvin Lockhart) réunit cinq invités dans sa luxueuse propriété : un scientifique, un diplomate, un artiste raté et un couple composé d'un concertiste et de sa femme. Newcliffe est convaincu que parmi les convives se cache un loup-garou, et il entend bien découvrir lequel.

Lorsque l'on évoque le cinéma fantastique anglais, le premier nom venant immédiatement à l'esprit est celui de la Hammer. Ainsi, on oublie par exemple la société Tempean Films fondée par Monty Berman et Robert S Baker (créateur de la série Amicalement Votre ! ) qui donna au film fantastique quelques belles réussites dans les années 50, ou encore la Amicus, dont la spécialité était les films horrifiques à sketchs. L'œuvre de Paul Annett n'en est toutefois pas un, mais se révèle une atypique tentative de mélanger trois genres très différents. L'intrigue principale autour de la lycanthropie renvoie évidemment au fantastique et notamment à l'un des plus beaux films de la Hammer, La Nuit du loup-garou ; le fait qu'un groupe de personnages soit isolé du reste du monde et qu'un meurtrier se cache parmi eux fait quand à lui beaucoup penser aux romans d'Agatha Christie, alors que l'étonnante présence de l'acteur noir Calvin Lockhart en héros semble surfer sur le phénomène blaxploitation alors en cours aux Etats-Unis.

On le voit, la synthèse opérée par le script peut sembler curieuse. L'intrigue est ainsi contemporaine et a lieu autour d'une maison truffée de dispositifs de sécurité modernes (micros, vidéo-surveillance) déployés par Newcliffe pour s'assurer que la bête soit prise au piège. Et si la greffe prend plutôt bien lors du premier tiers, il apparaît rapidement que le script échoue à tenir le spectateur en haleine durant une heure et demie.

En effet, la trame policière nécessite un minimum d'indices, de faits révélés au spectateur afin de lui permettre de rechercher le coupable. Ici nous n'avons que des informations extrêmement limitées sur les cinq invités, et le scénario ne réserve pratiquement aucune interaction entre eux, aucune confrontation. La volonté de resserrer l'intrigue sur le personnage de Calvin Lockhart fait que les seconds rôles sont traités de manière stéréotypée et que faute de choisir entre récit de détective et film d'action, The Beast Must Die n'est convaincant sur aucun de ces deux plans.

En dehors de Lockhart, héros trop sur de lui pour attirer la sympathie, on retrouve avec plaisir Peter Cushing dans un rôle improbable de professeur originaire d'Europe du nord (d'ou un accent extrêmement curieux pour les spectateurs habitués aux rôles so british habituels de l'acteur) et Anton Diffring dans celui de l'assistant de Lockhart ; les amateurs de James Bond reconnaîtront également Charles Gray, Blofeld dans Les diamants sont éternels, l'un des invités au comportement les plus suspects. Sans être mauvais, tous ont connu de plus grands rôles et semblent ici cachetonner tranquillement. A leur décharge, la superficialité de leurs personnages ne permet pas non plus aux acteurs de s'exprimer à leur maximum.

Dernière déception : la créature. Gros chien noir pas effrayant pour un sou, elle échoue à provoquer un semblant de terreur lors de ses apparitions, et ce d'autant plus que la violence est très édulcorée. La meilleure scène du film est d'ailleurs celle d'introduction dans laquelle Lockhart est poursuivi par des hommes le traquant, sans sembler pouvoir s'échapper nulle part, avant que le spectateur n'apprenne qu'il ne s'agissait que d'une mise en scène dans le but de tester l'efficacité de son dispositif de sécurité ; mais lorsque dans un film de loup-garou, le moment le plus efficace est sans rapport direct avec la créature, il est probable que l'objectif principal ne soit pas tout à fait atteint.

A noter un gimmick rappelant furieusement ceux du cinéaste William Castle : l'intrigue s'arrête une dizaine de minutes avant la fin et invite le spectateur à donner son avis sur l'identité du ou de la coupable, avec trente secondes comme temps de réflexion. L'auteur de ces lignes, peu friand des whodunit, tient à indiquer qu'il est fier d'être tombé juste.

En résumé, The Beast Must Die est un film plus intéressant par son idée de départ que par ce qu'il procure réellement lors du visionnage. Il reste une pièce sympathique et originale de l'histoire du cinéma d'horreur qui eut sans doute mérité un scénario plus cohérent.

mercredi 1 janvier 2014

Les Travaux d'Hercule (Pietro Francisci, 1957)

Les Travaux d'Hercule est doublement une date dans l'histoire du cinéma italien : d'abord parce que son succès au box-office sera déclencheur de la mode du péplum qui subsistera jusqu'au milieu des années 60, ensuite parce qu'il marque la rencontre entre trois personnalités décisives, à savoir le réalisateur Pietro Francisci, le culturiste et acteur Steve Reeves et le directeur de la photographie Mario Bava. C'est d'ailleurs le travail de celui-ci qui demeure l'attrait principal de cette première étape du cycle herculéen rapidement dépassée par ses suites. Éclairages contrastés et rouges flamboyants font de séquences comme celles chez la Pythie de véritables moments de brio visuel. On pourra également citer les courts passages sous-marins chez les amazones ou la première scène entre Pélias et Erysthée, mais l'ensemble montre déjà le talent d'un des futurs maîtres de la série B italienne.

Le casting et le scénario sont plus discutables. Steve Reeves, ex-Mister Univers, compose un Hercule correct parfois un peu relégué au second plan. Fabrizio Mioni n'est guère plus mémorable en Jason et ce sont les femmes qui s'en tirent le mieux, avec la splendide Sylva Koscina en amoureuse d'Hercule mais surtout l'excellente Gianna Maria Canale en reine des Amazones qui éclipse sans difficulté le reste de la distribution.

Le scénario d'Ennio De Concini opère un curieux syncrétisme entre la légende d'Hercule et celle de Jason, mélangeant ainsi les personnages (Eurysthée, demi-frère d'Hercule dans les récits antiques, devient ici le bras droit fourbe de Pélias) en cumulant des seconds rôles plus ou moins superflus : si l'apparition de Castor et Pollux s'explique logiquement par leur existence au sein des Argonautes, celles d'Orphée et Ulysse sont déjà plus curieuses. Le second problème étant que l'histoire ne fait pas grand chose pour légitimer leur présence, la ruse d'Ulysse consistant essentiellement à faire trébucher des sauvages en se jetant dans leurs pieds, et Orphée n'étant pratiquement là que pour pousser la chansonnette. S'ajoutent à ces carences une mise en scène parfois mollassonne de Francisci et un combat grotesque entre Jason et une sorte de tyrannosaure très kitsch.

Enfin, il faut parler du titre qui se révèle mensonger : les seuls travaux d'Hercule évoqués dans le film sont le combat contre le Lion de Némée et le Taureau de Crête, traités en environ trois minutes à eux deux, et la rencontre avec les Amazones qui ici se termine plutôt comme la visite d'Ulysse chez les Lotophages dans l'Odyssée... C'est-à-dire une fuite de nos héros. Heureusement le spectaculaire est parfois plus réussi comme lorsque Hercule provoque à lui seul l'effondrement d'un temple, mais l'ensemble manque cruellement des excès qui feront le charme des péplums italiens à venir. Là est le paradoxe d'un film fondateur mais trop sage, peu atteint par les défauts qui parfois ridiculiseront ce type de productions mais surtout intéressant aujourd'hui comme pièce d'histoire. Bava, Francisci et Reeves apporteront des contributions supérieures à l'édifice, et ce dès un Hercule et la reine de Lydie qui les réunira de nouveau tous les trois.

Inscription à :

Articles (Atom)