Ma mémoire vieillit avec moi aussi j'écris sur des films que je m'en voudrais d'oublier.

lundi 30 juin 2014

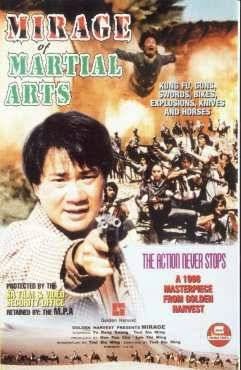

Mirage (Tsui Siu-ming, 1987)

Tong (Yu Rong Guang), un photographe, accompagne des marchands dans le désert entre la Russie et la Chine lorsque ceux-ci sont attaqués par des bandits russes chassés par la révolution d'octobre. Après le combat, Tong est victime d'un mirage dans lequel il aperçoit une très belle jeune femme qu'il prend en photo. Il décide de partir à sa recherche, accompagné de son ami Mao (Tsui Sui-ming).

Moins connu que Magnificent Warriors avec Michelle Yeoh, Mirage est comme celui-ci un des sous-Indiana Jones produits par un cinéma hongkongais encore dans ses grandes années. Mais là ou Magnificent Warriors n'était qu'un sous-produit plutôt sympathique, Mirage est au contraire le film de tous les excès, celui ou l'acteur-réalisateur Tsui Siu-ming s'est complètement lâché pour offrir au spectateur un feu d'artifice de divertissement qui donne totalement raison au critique Olivier Assayas lorsqu'il fit le lien entre le cinéma de Hong-kong et le muet. Au programme : deux héros chevaleresques, un plutôt beau gosse et un rondouillard comique (mais auquel le scénario réserve plusieurs des cascades les plus impressionnantes), une demoiselle qui aime l'un mais est aimée de l'autre, et de l'autre côté de la barrière une princesse au cœur de pierre secondée par une horde de sbires. Alors non, Mirage ne s'inscrit pas aux panthéons des œuvres portant l'influence de Tarkovski ou Dreyer mais il possède une chose qui fait défaut a tant de divertissements de seconde zone : un rythme. C'est bien simple, ça ne s'arrête jamais. Les personnages sont posés à toute vitesse et les combats, les évasions, les explosions, les duels et les poursuites se succèdent à une allure si effrénée qu'un moment anthologique surgit parfois avant qu'on ait pu digérer le précédent. En réalité, Mirage possède quelques scènes plus calmes qui nuancent l'aspect " 100 % action " mais il n'en demeure pas moins que le montage y est extrêmement rapide.

Le cinéma de Hong-kong a souvent été celui de la débrouille, du recyclage. Ici Tsui Siu-ming dispose d'un budget conséquent et ses grandes scènes de bataille virent la contribution d'une demi-douzaine de divisions de l'armée chinoise. Sans l'aspect cheap qui handicape beaucoup de productions d'époque, Tsui peut se concentrer sur le spectaculaire et on suit médusé des cascades qui n'auraient probablement jamais vu le jour dans un pays avec un minimum de normes de sécurité. En vrac : Tsui Sui-ming envoie une voiture dans le vide retenu par une simple corde (et il est clair qu'il ne s'agit pas d'un mannequin), Yu Rong Guang se bat au sabre sur un mat contre Pasha Romani en équilibre sur le mat voisin, Tsui Sui-ming fait la torche humaine au ralenti, Yu Rong Guang effectue les sauts à moto les plus spectaculaires... Et non seulement les deux acteurs effectuent un travail martial ahurissant, mais ils parviennent aussi à rendre leurs personnages hautement sympathiques. Le fait que le rondouillard Tsui ne soit pas un faire-valoir mais, comme Sammo Hung a pu l'être aux côtés de Jackie Chan, un personnage aussi important que son camarade au physique plus avantageux est extrêmement réjouissant.

Même les pires excès de mauvais gout, notamment un meurtre de cheval aussi sauvage qu'inutile, paraissent accessoires devant le plaisir ressenti. La psychologie y est minimaliste (c'est un euphémisme), les rebondissements y sont parfois complètement outrés et le personnage d'Anita ne sert pas à grand chose. On s'en fiche. Il y a une musique de James Wong très sympathique, il y a ce torrent d'action final de plus de dix minutes, il y a Yu Rong Guang qui effectue un vol plané quasi-suicidaire pour atterrir à quelques mètres de sa moto qui explose au passage, il y a les chevaux eux-mêmes qui décident de se battre les uns contre les autres, il y a un passage de danses folkloriques à la chorégraphie digne des meilleures comédies musicales, il y a ces scènes de foule ou les figurants ne se comptent plus... Mirage est au divertissement HK ce que Scaramouche est au film de cape et d'épée. Etant donné sa rareté, ne ratez jamais une occasion de le voir.

dimanche 29 juin 2014

Du sang sur la Tamise (John Mackenzie, 1980)

Harold Shand (Bob Hoskins), un chef mafieux londonien, doit conclure avec des américains un important accord qui assurera l'essor économique de Londres. Mais les attaques contre Harold se multiplient : la voiture de sa mère explose, l'un de ses plus proches conseillers est retrouvé mort tandis que sa femme Victoria (Helen Mirren) et lui échappent de peu à une bombe.

Tout le monde connait les grands classiques mafieux américains signés Scorsese, Coppola ou De Palma. Beaucoup moins nombreux sont ceux qui ont pu voir leurs homologues britanniques, au premier rang desquels vient le chef d'oeuvre de Mike Hodges : La Loi du milieu. Sans atteindre le même niveau, Du Sang sur la Tamise réussit à conjuguer une trame bien connue (le vieux mafieux qui après une longue période de paix voit son empire lui échapper progressivement) à un très fort encrage politique. La souveraineté britannique est régulièrement soulevée par Harold pour justifier un capitalisme agressif, avec en ligne de mire le système américain (quelques années avant l'axe Thatcher-Reagan) mais aussi le marché commun européen qu'Harold appelle de ses vœux lors d'un discours faisant quelque peu froid dans le dos. Toute cette arrogance insensible à un climat social qu'elle provoque (Harold méprise les immigrés et se plaint de ne plus retrouver le Londres d'antan) n'est pas sans rappeler certaines thématiques du Scarface de Brian De Palma, Tony comme Harold étant en quête d'une respectabilité que sa violence n'aide pas à atteindre. Le changement générationnel est également évoqué par le biais de Jeff, l'adjoint d'Harold et seul membre de son entourage à avoir fait des études, mais qui conjugue en réalité l'ambition et la brutalité.

Comme Hodges, Mackenzie est un cinéaste ayant beaucoup travaillé pour la télévision anglaise ; son style y est assez transparent et il serait mensonger de voir dans Du sang sur la Tamise un grand film sur le plan formel. Mais ce qui pourrait ailleurs apparaître comme un ensemble de défauts rédhibitoires (une sobriété du montage qui vire à l'académisme, une photo terne et sombre) convient plutôt bien au milieu évoqué, celui des docks londoniens et des mafieux tristement banals. Loin de l'approche opératique d'un Leone ou d'un Coppola, Mackenzie filme un homme qui n'est rien de plus qu'une petite frappe ayant réussi à s'élever dans la hiérarchie. Les quelques instants de grande brutalité fonctionnent impeccablement (les hommes suspectés d'avoir trahi suspendus par les pieds dans une chambre froide, la lacération à la machette, l'explosion de colère d'Harold) et le scénario réserve juste assez de surprises pour tenir les deux heures, avec notamment la difficile cohabitation entre mafieux anglais et terroristes irlandais. Mais si l'on doit nommer une seule bonne raison qui ferait de Du sang sur la Tamise un film incontournable, il est évident que l'on ne peut passer sous silence l'incroyable duo d'acteurs.

Helen Mirren incarne un personnage inhabituel au sein de la saga mafieuse, celui d'une femme forte qui est l'un des plus importants soutiens de son mari, qui n'hésite d'ailleurs pas à lui confier des taches essentielles. Par sa diplomatie et son calme, elle contrebalance efficacement l'impulsivité d'Harold et l'intensité de jeu apportée par l'actrice est déterminante. Mais c'est Bob Hoskins, acteur talentueux mais souvent sous-employé, qui trouve le rôle de sa vie dans une sorte de version anglaise de l'Edgar G. Robinson du Petit César, ou du James Cagney des films de Raoul Walsh. Nerveux, paternaliste et brutal, il se fond dans son personnage avec une aisance qui n'a rien à envier aux grandes heures de Brando, Pacino ou De Niro. Pour ceci, pour sa clairvoyance politique et sa sécheresse qui valut à Mackenzie des ennuis avec la censure anglaise, on pardonnera l'absence d'un style qui aurait suffit à transformer un excellent film en grande oeuvre cinématographique.

Egalement connu sous les titres suivants : Racket, The Long good friday et Le Vendredi rouge.

samedi 28 juin 2014

Blood Island (Jang Cheol-soo, 2010)

Hae-won (Ji Sung-won), une jeune femme carriériste et colérique, est licenciée. Elle rejoint sur une petite île son amie d'enfance Bok-nam (Seo Young-hee), désormais mariée et mère d'une petite fille. Mais Bok-nam est systématiquement humiliée et rabaissée par son mari et la famille de celui-ci ; de nature égoïste, Hae-won refuse d'aider son amie jusqu'à ce que les choses dégénèrent...

On pourrait diviser le cinéma coréen contemporain en deux tendances : les films d'auteurs intimistes, très présents dans les festivals internationaux mais à l'impact commercial souvent limité (Hong Sang-soo, Im Kwon-taek, Kim Ki-duk) et un cinéma de genre violent, nerveux et apprécié du grand public (Park Chan-wook, Bong Joon-ho, Na Hong-jin). Peu de films se situent entre les deux et cette première réalisation de Jang Cheol-soo a le mérite de tenter l'une de ces fusions improbables dont les coréens semblent avoir le secret : le drame rural tendant vers le slasher.

Ainsi, la première partie démarre avec Hae-won, citadine narcissique et lâche, qui après son renvoi décide de passer des vacances sur l'île de son enfance. Elle y retrouve Bok-nam qui y est copieusement maltraitée par la totalité des habitants excepté un grand-père mutique qui semble à peine conscient d'être en vie. Cette configuration dans laquelle un personnage féminin subit tous les malheurs du monde n'est pas nouvelle et pourrait s'inscrire dans une des pires tendances du cinéma de festivals, celle des manipulations à gros sabots d'un Haneke ou du Lars Von Trier de Dogville. Sans être un exemple de finesse, le film de Jang Cheol-soo vaut mieux que cela ; déjà parce que là ou Von Trier présentait sa communauté comme un ensemble de salauds irrécupérables, Jang ménage quelques touches d'humanité dans son récit (le policier, la prostituée qui est certainement la personne la plus normale) qui atténuent sa misanthropie. Ensuite parce que le cliché du monde en autarcie bouleversé par la venue d'un étranger y est habilement détourné : en soi, l'arrivée d'Hae-won n'est d'aucun secours à Bok-nam qui comprend rapidement que son " amie " ne lui sera d'aucun secours. C'est au contraire la prise de conscience de sa profonde solitude qui entraîne l'explosion de violence. La deuxième partie devient alors un slasher mâtiné de film de survie qui constitue l'un des plus beaux efforts de ces dernières années dans ce registre.

Là ou la majorité des films de vengeance fonctionnent par empathie absolue (le héros a bien raison) ou au contraire en condamnation totale (le vengeur se trompe de bout en bout), Blood Island confronte ses deux personnages féminins comme miroirs l'une de l'autre, la citadine et la fille de la campagne, l'altruiste et l’égoïste, celle qui subit et celle qui est indirectement complice des oppresseurs. Le monde de Séoul n'est pas opposé à celui de l'île de manière manichéenne, mais à la sauvagerie des bouseux répond l'indifférence des employé(e)s de bureau. Si cette thématique ne fonctionne pas à plein régime (le pathos y est parfois exagéré, les habitants de l'île sont caricaturaux) elle est maintenue à flots par la formidable intensité de jeux des deux actrices, notamment l'excellente Seo Young-hee déjà vue dans The Chaser. Si la mise en scène de la première moitié ressemble un peu à du sous-Kim Ki-duk - Jang Cheol-soo fut d'ailleurs son assistant avant de passer à la réalisation -, elle s'affirme néanmoins lorsque démarre la chasse à l'homme et le cinéaste joue avec talent des silences, des jeux de regards (incroyable séquence durant laquelle Seo Young-hee suce une lame) et même épisodiquement d'un humour très grinçant.

Blood Island fait partie de ces nombreux films de genre coréens qui faute d'être réellement convaincants possèdent un ton suffisamment fort et original pour laisser une trace. Le féminisme qui l'imprègne, ambivalent et nuancé (la véritable personne détenant le pouvoir sur l'île est la tante, et l'oppression que subit Bok-nam n'est permise que grâce à des complicités féminines) est également rafraîchissant au vu du machisme parfois énervant d'un Na Hong-jin ou d'un Park Chan-wook et on attend avec intérêt la suite de la carrière de Jang Cheol-soo.

Hercule contre Moloch (Giorgio Ferroni, 1963)

Un tremblement de terre détruit la ville de Mycènes et tue son souverain. La reine Démétra (Rosalba Neri) donne peu de temps après naissance à un fils difforme, Moloch, et en profite pour relancer le culte du dieu maléfique. Des années plus tard, le fils du roi de Tirynthe, Glauco (Gordon Scott) est bien décidé à mettre fin aux sacrifices humains réalisés au nom de Moloch.

Ce n'est pas qu'Hercule contre Moloch soit un nanar, il contient quelques éléments intéressants dilués dans un ensemble qui prête plus au bâillement qu'à la consternation. Ce n'est pas que Ferroni soit le plus incompétent des réalisateurs de péplum, il fut même d'un talent sensiblement égal à celui de son prédécesseur Mario Caiano lorsqu'il œuvra comme lui dans le fantastique (Le Moulin des supplices, l'un des classiques du genre). Ce n'est pas non plus un problème lié au fait que Gordon Scott ne joue même pas un vrai Hercule : si Hercule contre Moloch est doté d'un titre trompeur (Scott incarne Glauco qui se fait ensuite passer pour Hercule lorsqu'il tente d'infiltrer l'entourage de la reine Démétra) on ne voit guère de différence puisque comme son rival Maciste, Hercule fut le plus souvent un héros sans grande personnalité dans les péplums italiens. Aussi, que le monsieur muscle huilé chargé de rétablir la justice soit nommé Hercule, Maciste ou Sansom n'y change rien tant leurs bases mythologiques sont de toute manière ignorées. Tout au plus regrettera t-on l'absence d'exploits spectaculaires réalisés par le héros puisqu'il n'est donc pas doté de la force herculéenne qui permettait à Steeve Reeves ou Reg Park de soulever des colonnes de marbre.

Le véritable défaut rédhibitoire du film réside dans l'absence de nouveautés proposées. Tout a été vu et revu lors des épisodes précédents et là ou d'autres réalisateurs avaient tenté avec plus ou moins de bonheur d'intégrer de nouveaux éléments (l'humour distancié de Parolini, le crossover entre héros de Caiano) Ferroni marche essentiellement sur les traces du Hercule contre les vampires de Bava en proposant un Moloch défiguré comme opposant, secondé par une équipe de clichés ambulants (la reine-mère sadique et vicieuse, son conseiller fourbe dont les avances sont repoussées par Medea, le grand prêtre qui subira la colère des dieux) qui ne font guère rêver. Ferroni ne semble à l'aise que lorsqu'il met en scène Moloch (ses apparitions constituent tous les meilleurs moments du film), mais celui-ci n'a pas le charisme d'un Christopher Lee et surtout, la qualité de la photographie signée Bava lui-même permettait à Hercule contre les vampires de faire parfois oublier un scénario faiblard grâce à la splendeur des images. Probablement victime de restrictions budgétaires - en 1963 la mode du péplum est en train de passer, et le genre sera enterré deux ans plus tard avec l'explosion du western - Ferroni livre un travail visuel certes consciencieux mais loin de provoquer la fascination.

Les quelques scènes de bataille semblent déconnectées du reste de l'histoire et pour cause : les amateurs apprécieront de revoir des scènes entières de La Guerre de Troie, péplum plus réussi signé Ferroni lui-même, purement et simplement reprises ! Si ces stock-shots sont plutôt discrets et devraient passer inaperçus aux yeux des néophytes, ils rallongent inutilement des combats sans implication, à l'image du combat final entre Hercule et Moloch totalement raté

Au rayon des rares bonnes surprises, on note une prestation plutôt convaincante de Gordon Scott qui ne devrait pas laisser les spectatrices insensibles. Rosalba Neri tente de faire vivre un personnage stéréotypé avec difficulté mais Alessandra Panaro semble tout juste bonne à crier en attendant que le héros vienne la délivrer. On sourira devant un péplum se situant dans la Grêce antique mais ou certaines séquences - probablement reprises ailleurs - mettent en scène des archers romains.

Note : le film reprend sans le nommer le mythe du Minotaure, et il est amusant de constater que le grand prêtre est nommé Astérion : l'une des plus brillantes nouvelles de Borges, ou le narrateur était le Minotaure en question, n'était-elle pas justement nommée La Demeure d'Astérion ?

samedi 21 juin 2014

Les Révoltés de la cellule 11 (Don Siegel, 1954)

Sur l'instigation de Dunn (Neville Brand), un groupe de prisonniers parvient à se rebeller et à prendre quatre gardiens en otage. Le directeur Reynolds (Emile Meyer) souhaite éviter le bain de sang et entame des pourparlers avec Dunn dans une grande tension. L'arrivée du gouverneur hostile aux négociations avec les forçats aggrave encore la situation.

Don Siegel est à l'instar de Fuller un cinéaste difficile à appréhender politiquement. Son film le plus connu, l'Inspecteur Harry, sera qualifié de fasciste par une partie de la critique française, tandis que son chef d'oeuvre Tuez Charley Varrick! exprime en filigrane l'idée d'une mondialisation galopante à laquelle le " dernier des indépendants " s'oppose. Les révoltés de la cellule 11 est sans être à leur hauteur un film qui a le mérite de montrer une veine plus méconnue chez Siegel, une veine sociale dans la parfaite continuation du cinéma engagé des années 30. Son talent de metteur en scène s'y trouve encore dans un état embryonnaire - il serait difficile d'y voir la marque d'un quelconque style tant formellement il ne distingue guère de la production courante - mais cet aspect est compensé par un scénario thématiquement très riche.

Les révoltés de la cellule 11 fonctionne sur une série d'oppositions. D'abord, celle entre le leader des émeutiers, Dunn, et le directeur de la prison, Reynolds. Cette opposition de façade cache en réalité de nombreux buts communs et lorsque les prisonniers rédigent la liste de leurs revendications, le gouverneur note leur similitude avec les vues progressistes de Reynolds. Comme le directeur est empêché d'agir par les institutions, Dunn est quant à lui tiraillé entre une violence revancharde qu'incarne son adjoint Carnie et un intellectualisme moins frontal représenté par le Colonel. Et si Carnie est clairement décrit comme un personnage négatif, les interactions entre Dunn et le Colonel sont plus complexes et plus nuancées. Siegel ne romantise pas excessivement son anti-héros (il n'hésite pas à frapper un noir, non par racisme mais parce que pour lui un opposant à l'émeute n'est qu'un ennemi) et si Dunn n'a rien de sadique, il n'en demeure pas moins prêt à tout pour obtenir ce qu'il souhaite.

Il est intéressant de constater la très faible quantité d'informations que le spectateur reçoit sur la psychologie des émeutiers, sur leur vie avant la prison et notamment celle de Dunn. Il apparait du coup comme un anonyme s'exprimant au nom de la masse (si certains prisonniers sont en désaccord avec ses actions, tous le sont avec ses revendications). Les idées de Dunn le rendent sympathique mais ses manières de faire créent une distance qui permet à Siegel d'aborder une morale assez ouverte et dont même l'inévitable conclusion pessimiste est finalement très nuancée puisque l'émeute aura été médiatisée et aura permis à la population de se rendre compte de la réalité de l'enfer carcéral.

En revanche, plusieurs maladresses de construction viennent légèrement diminuer l'impact du récit. La partie durant laquelle le reste de la prison se révolte juste après la cellule 11 est maladroite puisque dans la mesure ou nous ne sommes familiarisés avec aucun des prisonniers en question, leur longue rixe contre les gardes n'a guère d'intérêt. Certains changements de tactique de Dunn sont amenés un peu brutalement et la voix-off introductive est quelque peu envahissante. Pour autant, Les révoltés de la cellule 11 est un beau film dont le propos n'a pas pris une ride et dans lequel Neville Brand, acteur plus habitué à jouer les sbires cogneurs (Le Quatrième homme, Mort à l'arrivée) réalise une belle prestation dénuée de sensiblerie. Pour conclure, citons un brillant dialogue dans lequel le Colonel s'en prend à un maton pourtant juste avec les prisonniers :

"- Je n'ai jamais frappé personne, et je n'ai jamais fait de favoritisme.

- Oui, pour toi un prisonnier n'est qu'un prisonnier, alors que nous sommes tous très différents. En prison, la seule chose qui compte est de préserver son identité, et toi tu contribues à la détruire."

dimanche 15 juin 2014

Matalo! (Cesare Canevari, 1970)

Bart (Corrado Pani), un bandit, est conduit à la potence dont il est rapidement délivré. Il retrouve ses deux anciens complices, Theo (Antonio Salinas) et Philip (Luis Davila), puis Mary (Claudia Gravi), la compagne de Philip. Cachés dans une ville fantôme, ils attaquent une diligence puis capturent successivement une vieille femme à demi-folle, une veuve et un australien assoiffé (Lou Castel) armé d'étranges boomerangs.

Matalo! est certainement l'un des westerns les plus atypiques, les plus indescriptibles et les plus anticonformistes que le cinéma italien a produit. Il est pratiquement impossible de comprendre les relations entre les personnages (Theo convoite Mary en couple avec son ami Phil trahi par Mary au profit de Bart qui ne s'intéresse qu'à l'or, pendant que Lou Castel meurt de soif et que la vieille dame souhaite repeupler la ville !) ni de prévoir ce qui va se passer tant tout s'enchaîne sans souci de fluidité ou de logique. Les travellings circulent dans tous les sens, la caméra zoom, dézoom et rezoom, on passe d'un plan filmé depuis une balançoire à un insert quasi-subliminal d’œil ou à une vue subjective depuis un boomerang. Dès lors il est très difficile de juger sereinement Matalo! qui s'applique justement à ne rien faire comme les conventions cinématographiques pourraient l'exiger, à l'image du sourire goguenard de Corrado Pani dont la nonchalance apparaît vite comme totalement irréelle. La séquence d'ouverture pourrait d'ailleurs rappeler quelques envolées surréalistes à la Bunuel : Bart, censé être pendu, est libéré par des complices mais intercepté par une veuve dont il a vraisemblablement assassiné le mari ; au lieu de le tuer, celle-ci le laisse l'embrasser avant de retourner son arme contre elle-même.

Les cow-boys de Matalo! ressemblent davantage à des hippies qu'à des pistoleros, tant dans leur mode de vie en communauté que dans leur habillement. Mais ces hippies sont dégénérés, cruels (ils torturent sans raison Lou Castel et assassinent tous ceux sur leur chemin, avant de se trahir les uns les autres) et Bart abat d'ailleurs les hommes venus le libérer pour ne pas avoir à les payer. On pourrait y voir un cousin de films plus tardifs comme La dernière maison sur la gauche (aux Etats-Unis) ou Avere vent'anni (en Italie) sur l'échec de la contre-culture mais si la dimension politique de ces films était relativement intelligible, celle de Matalo! est pour le moins absconse et prêter au film un discours peut sembler assez périlleux. La bande-originale est également une des plus surprenantes du genre, puisqu'aux habituelles partitions lyriques de Morricone ou Bacalov se substitue un thème principal de Mario Migliardi quelque part entre Jimi Hendrix et le Jefferson Airplane, à faire passer la musique de Keoma pour un sommet de classicisme. Le script a également été retravaillé en cours de tournage, d'ou des choses qui n'aboutissent pas (à l'origine, ce n'est pas Burt mais Baxter qui devait être pendu, le changement de personnage a fait de Baxter une coquille vide qui n'apporte rien au film).

Matalo! n'est pas réellement concluant. Lou Castel semble se demander ce qu'il fait là et heureusement, un Corrado Pani plus présent à l'écran et autrement plus charismatique s'en donne à cœur joie pour lui voler la vedette. Et si certaines scènes marquent durablement (la balançoire, le duel qui est à ma connaissance le seul cas cinématographique de lutte " pistolet contre boomerangs ", la caméra qui se promène au milieu des morts, le prêtre priant en pleine fusillade) il arrive trop souvent que les effets de style soient plus irritants que fascinants. On peut lui préférer son versant " film d'auteur " (El Topo de Jodorowsky), un peu plus tenu, ou ce qui demeure le meilleur western spaghetti délirant : Tire encore si tu peux de Giulio Questi. Reste que Matalo! est une expérience cinématographique unique qui prouve une fois de plus l'inanité des critiques considérant le genre comme une succession de pales copies de Sergio Leone. L'exemple parfait d'un cinéma inventif, bourré de défauts mais plus attachant que bien des films empruntant des chemins balisés.

samedi 14 juin 2014

12h08 à l'est de Bucarest (Corneliu Porumboiu, 2006)

Virgil Jderescu (Teodor Corban), journaliste au sein d'une petite chaine de télévision miteuse, décide de consacrer une émission à la révolution roumaine de 1989. Ses invités ayant annulé au dernier moment, Jderescu les remplace par Emaoil Piscoci (Mircea Andreescu), un vieil homme qui jouait le père Noel le jour de la révolution, et Tiberiu Manescu (Ion Sapdaru), un professeur alcoolique et ancien révolutionnaire.

Si les prétentions politiques de nombreux cinéastes mènent souvent à un prêt-à-penser et un didactisme pénible, l'Histoire se prète en revanche souvent au jeu de la farce avec bonheur. Car 12h08 à l'est de Bucarest n'est ni un drame ni une étude historique mais une sorte de comédie burlesque quelque part entre Rashomon (il est impossible de débusquer la vérité puisque chacun ment en fonction de ses intérêts personnels) et un certain cinéma italien des années 60-70. Point d'héroïsme nulle part, mais si les " révolutionnaires " sont ridiculisés, Porumboiu laisse également entendre que rien n'est blanc dans le camp d'en face (le patron d'entreprise menaçant qui cache visiblement un passé trouble, le journaliste et sa " promotion sociale " miraculeuse) et pour le cinéaste, il est visiblement impossible de trouver une vérité historique dans le fatras d'arrangements que chacun prend avec la vérité pour se justifier.

Le film peut être facilement divisé en deux parties : l'une autour de la présentation des personnages et des circonstances les conduisant à participer à l'émission, l'autre concernant l'émission en elle-même. La première est globalement ratée ; d'abord, parce qu'il ne s'y passe pas grand chose de très captivant et que Porumboiu s'attarde 40 minutes sur son exposition, ce qui est nettement trop long. Ensuite, la pauvreté visuelle y est manifeste et si on ne demande évidemment pas à un premier film d'un jeune cinéaste roumain de rivaliser avec une imagerie hollywoodienne, le manque de dynamisme de la mise en scène (pratiquement tout est filmé en plan fixe) y est souvent gênant.

Il en va tout autrement pour la seconde partie ou l'humour fonctionne impeccablement et ou les grands moments d'absurdité s’enchaînent : les calculs savants de Piscoci pour justifier quelque chose d'injustifiable, l'auditeur nostalgique de Ceausescu, l'engueulade entre un commerçant chinois et Jderescu qui culmine en un racisme absolu, les réactions délirantes de Piscoci qui semble s'intéresser à tout sauf au sujet du débat... A elle seule, cette partie justifie le visionnage de 12h08 à l'est de Bucarest qui sur le plan comique n'est pas indigne des grands films de Kaurismaki, par exemple. Il faut d'ailleurs rendre grâce au trio d'acteurs qui est en grande partie responsable de ce fait (les mimiques de Mircea Andreescu et l'air renfrogné de Ion Sapdaru sont absolument irrésistibles).

Si la deuxième partie ne fait pas de Porumboiu un virtuose de la mise en scène, elle a le mérite de s'articuler autour d'une belle idée (la caméra par laquelle nous suivons l'action est celle du plateau, d'ou de multiples zooms ratés, cadres mal fichus et mains de techniciens dans le champ qui reflètent le capharnaüm sur le plateau) qui fonctionne relativement bien, en dépit du fait qu'elle soit là encore trop étirée (trois quarts d'heure). Quelques minutes avant la fin, Porumboiu change brutalement de registre et réussit un stupéfiant moment de poésie désespérée lors de l'appel d'une mère ayant perdu son enfant lors du conflit. Il est d'autant plus dommage que le cinéaste n'ait pas conclu le film sur ces instants mais sur une séquence métaphorique à base de lampadaires complètement dispensable.

12h08 à l'est de Bucarest est loin de la perfection mais révèle un auteur grinçant et lucide. Les fulgurances comiques de l'interview télévisuel enterrent facilement 95% de nos tentatives comiques hexagonales, et il est agréable de constater que le cinéma roumain ne se limite par à une forme de pamphlet social plutôt sordide que peut représenter Cristian Mungiu. Un beau premier film.

Le film peut être facilement divisé en deux parties : l'une autour de la présentation des personnages et des circonstances les conduisant à participer à l'émission, l'autre concernant l'émission en elle-même. La première est globalement ratée ; d'abord, parce qu'il ne s'y passe pas grand chose de très captivant et que Porumboiu s'attarde 40 minutes sur son exposition, ce qui est nettement trop long. Ensuite, la pauvreté visuelle y est manifeste et si on ne demande évidemment pas à un premier film d'un jeune cinéaste roumain de rivaliser avec une imagerie hollywoodienne, le manque de dynamisme de la mise en scène (pratiquement tout est filmé en plan fixe) y est souvent gênant.

Il en va tout autrement pour la seconde partie ou l'humour fonctionne impeccablement et ou les grands moments d'absurdité s’enchaînent : les calculs savants de Piscoci pour justifier quelque chose d'injustifiable, l'auditeur nostalgique de Ceausescu, l'engueulade entre un commerçant chinois et Jderescu qui culmine en un racisme absolu, les réactions délirantes de Piscoci qui semble s'intéresser à tout sauf au sujet du débat... A elle seule, cette partie justifie le visionnage de 12h08 à l'est de Bucarest qui sur le plan comique n'est pas indigne des grands films de Kaurismaki, par exemple. Il faut d'ailleurs rendre grâce au trio d'acteurs qui est en grande partie responsable de ce fait (les mimiques de Mircea Andreescu et l'air renfrogné de Ion Sapdaru sont absolument irrésistibles).

Si la deuxième partie ne fait pas de Porumboiu un virtuose de la mise en scène, elle a le mérite de s'articuler autour d'une belle idée (la caméra par laquelle nous suivons l'action est celle du plateau, d'ou de multiples zooms ratés, cadres mal fichus et mains de techniciens dans le champ qui reflètent le capharnaüm sur le plateau) qui fonctionne relativement bien, en dépit du fait qu'elle soit là encore trop étirée (trois quarts d'heure). Quelques minutes avant la fin, Porumboiu change brutalement de registre et réussit un stupéfiant moment de poésie désespérée lors de l'appel d'une mère ayant perdu son enfant lors du conflit. Il est d'autant plus dommage que le cinéaste n'ait pas conclu le film sur ces instants mais sur une séquence métaphorique à base de lampadaires complètement dispensable.

12h08 à l'est de Bucarest est loin de la perfection mais révèle un auteur grinçant et lucide. Les fulgurances comiques de l'interview télévisuel enterrent facilement 95% de nos tentatives comiques hexagonales, et il est agréable de constater que le cinéma roumain ne se limite par à une forme de pamphlet social plutôt sordide que peut représenter Cristian Mungiu. Un beau premier film.

mercredi 11 juin 2014

Ali (Michael Mann, 2001)

Cassius Clay (Will Smith) devient Mohammed Ali après s'être converti à l'islam et poursuit son rêve de devenir champion du monde. Son refus d'être incorporé dans l'armée lors de la guerre du Vietnam lui vaut l'hostilité de la fédération, tandis que son amitié avec Malcolm X (Mario Van Peebles) est mise à mal par son engagement au sein de Nation of islam.

Ali est la première incursion de Mann dans le domaine du biopic, genre flirtant souvent avec l'académisme à force de passages obligés (le trauma d'enfance, les difficultés, la renonciation puis la réussite) que Mann décide ici d'élaguer, voire d'évacuer du récit. Le nombre d'ellipses est extrêmement important et on peut voir se dessiner une tendance qu'on retrouvera notamment dans Public Enemies, l'autre biopic de Mann : celle de préférer les blancs narratifs aux justifications artificielles. Ali est ruiné ? Nous ne saurons jamais le pourquoi du comment, il est ruiné, simplement. Ali est exclu de la Nation of islam ? On ne verra rien des conséquences concrètes de cette exclusion. Et quand Malcolm X est tué, plus aucune mention n'est faite de lui comme pour enterrer toute psychologie facile, toute explication trop évidente. N'importe quel cinéaste aurait tenté de donner une raison extérieure à la défaite d'Ali contre Frazier qui en apparaît d'autant plus frustrante. Mann semble vouloir casser le rapport cause-conséquence et crée chez le spectateur un sentiment d'incertitude : Ali s'en prend à Frazier devant les journalistes, exprime son manque de respect envers lui puis la scène suivante les montre tous les deux, discutant avec une amitié réciproque évidente. D’ou un film qui échappe à pratiquement tous les travers les plus propres au biopic mais qui pour autant ne fonctionne pas réellement, en grande partie du fait que les protagonistes sont très peu attachants.

En effet, ni Ali ni son entourage ne suscite une réelle empathie. Les acteurs ne sont pas en cause, Will Smith et Mario Van Peebles réalisant de belles prestations, mais l'écriture de leurs personnages ne leur donne pas le relief attendu. La relation de couple entre Ali et sa femme est sans doute le plus plat et le moins convaincant de tous les rapports amoureux filmés par Mann, tandis que les rapports entre Ali et la religion ne sont pas réellement approfondis. Les scènes autour de la déchéance de Jamie Foxx dans la drogue sont inutiles et les rares moments ou Ali s'humanise un peu sont les rencontres avec le journaliste incarné par Jon Voight ou, les deux protagonistes entretiennent une relation de complicité amusante. En revanche, si la dimension émotionnelle est ratée, les combats sont tous de grands moments de bravoure ou Mann prouve qu'il est aussi talentueux pour filmer un match de boxe qu'une fusillade, mais il serait mensonger de prétendre qu'en dehors Ali n'arrive pas à se trouver par instants (l'assassinat de Malcolm X, la belle mais trop longue découverte du Zaïre). Excepté une dernière scène ou l'usage du ralenti flirte avec le pompiérisme, Ali est sur le plan de la mise en scène tout à fait virtuose et digne de ses illustres prédécesseurs Heat et Révélations ; il est simplement beaucoup moins touchant.

Les limites apparaissent d'autant plus quand Mann utilise des images du vrai Mohammed Ali qui semblent détonner avec le reste du film, comme si le boxeur se refusait à être mis en scène par quelqu'un d'autre. Ali semble au final une incursion hors-polar moins convaincante que Le Dernier des mohicans, plus personnelle et plus homogène mais moins forte et ne trouvant pas la grâce des dernières minutes de son film d'aventures. C'est d'autant plus dommageable qu'Ali n'est pas un ratage comme La Forteresse Noire ou LA Takedown et dispose de bons nombres d'atouts cinématographiques non négligeables comme une bande-originale impeccable (Sam Cooke) ou une photographie magnifique signée Lubezki. Mais il est permis de préférer des œuvres moins virtuoses mais plus attachantes, et dans la filmographie du cinéaste d'avoir plus d'affection pour les imparfaits Comme un homme libre ou Le Solitaire que pour cet Ali en demi-teinte.

vendredi 6 juin 2014

Lady Yakuza 1 : La pivoine rouge (Kosaku Yamashita, 1968)

Après l'assassinat de son père, Oryu (Junko Fuji) décide de devenir une yakuza. Joueuse itinérante, elle sauve un homme de Kumasaka (Tomisaburo Wakayama) lors d'une rixe mais devient elle-même la cible de représailles. A son tour secourue par Katagiri (Ken Takakura), un yakuza solitaire et mutique, elle découvre que celui-ci est le meurtrier de son père.

A priori, voir une femme tenir le rôle principal d'un film de yakuzas pourrait indiquer une variation sur le thème des héroïnes vengeresses dont Meiko Kaji fut au Japon la plus belle incarnation. Mais Oryu n'a rien des tueuses froides que sont Sasori ou Lady Snowblood ; au contraire, elle est douce, calme, mesurée et n'emploie la violence que lorsque la négociation a échoué. Avant d'être une justicière, elle est une conciliatrice et par son honnêteté et son sens du devoir, elle apparaît d'abord comme une version féminine du héros des Brutal tales of chivalry (dans lesquels Fuji et Takakura jouaient déjà). Grosso modo, Fuji Junko reprend le rôle de Ken Takakura qui quant à lui hérite du personnage bon et désintéressé victime de sa loyauté à un mauvais clan joué habituellement par Ryo Ikebe.

Vu de loin, pas grand chose de nouveau sous le soleil. Pourtant, le scénario de Noribumi Suzuki - également metteur en scène du second volet - réussit à présenter un nombre conséquent de personnages et d'intrigues. On est donc face à une Oryu à la recherche du tueur de son père, qu'elle prend pour Katagiri, lui-même lié par son serment envers l'assassin ; l'adjoint d'Oryu, amoureux d'elle, refuse de se marier pour ne pas abandonner celle-ci, également convoitée par Kumasaka dont l'homme de confiance ne parvient à épouser la femme qu'il aime que grâce à l'aide d'Oryu ! Tout ces éléments sont isolément déjà vus mais leur cumul rend le film un peu moins balisé que certains ninkyos même si certaines pistes sont assez mal exploitées, notamment celle de l'homme balafré par Oryu qui se révèle en fin de compte totalement inutile.

Comme pour les Brutal tales of chivalry, il y a une surabondance de bons sentiments qui frôle parfois la mièvrerie et qui pourrait être difficilement supportable sans le talent des acteurs. Takakura et Fuji sont égaux à eux-mêmes et si la plupart des seconds rôles sont corrects, le cabotinage de Wakayama et de sa " sœur " est en revanche assez pénible. On note aussi une grosse faute de gout franchement gênante : le personnage du fils attardé dont la bêtise est sans cesse surlignée par son accoutrement ridiculement occidentalisé et sert de prétexte à un humour bas-du-front mâtiné de racisme. Autrement, la manière dont Wakayama est évacué du récit est quelque peu abrupt mais permet au scénario de se concentrer sur le plus intéressant : les rapports ambigus (respect ou amour ?) entre Fuji et Takakura, qui éclipsent facilement une trame " générale " autour de la mort du père de Fuji guère captivante.

Kosaku Yamashita n'est ni le meilleur ni le pire des artisans nippons et se révèle d'un talent variable. Les deux scènes d'action sont réussies, la première étant surtout un moyen de mettre en valeur la grâce de Junko Fuji et la seconde reprenant l'inévitable carnage de fin, relativement bien cadré et découpé. Hors-action, Yamashita semble plus doué pour composer de beaux plans que de belles scènes, et sa mise en scène manque considérablement de dynamisme notamment lors des longs dialogues filmés en plans fixes. Ce statisme empêche un récit déjà plutôt bavard de décoller et les flashbacks au ralenti ont quelque chose de plutôt gnangnan. Rien de désastreux toutefois, pour un ninkyo tout à fait regardable mais qui ne sort pas réellement du lot et se révèle même un cran en dessous des meilleurs Brutal tales of chivalry. Plutôt recommandé aux amateurs de grands sentiments exacerbés qu'à ceux du féminisme ultra-violent tendance Elle s'appelait scorpion.

Note : si les paroles changent et que le chanteur y est remplacé par une chanteuse, la musique de fin semble posséder exactement la même mélodie et le même rythme que celle des Brutal tales...

lundi 2 juin 2014

La Maison de lave (Pedro Costa, 1994)

Au Portugal, Leao (Isaach de Bankolé), un ouvrier africain, est gravement blessé lors d'un accident. Tombé dans le coma, il est rapatrié dans son village natal par l'infirmière Mariana (Inês de Medeiros) qui s'attache au corps silencieux de Leao. Elle tente de découvrir les liens unissant celui-ci à une femme blanche agée, Edith (Edith Scob) dont le fils est quant à lui très intéressé par Mariana.

La Maison de lave est une preuve de la fragilité de l'équilibre qui portait miraculeusement le Sang. Car si il s'inscrit dans le sillage de son prédécesseur, ce second film de Pedro Costa se révèle d'un ennui total ou l'hermétisme du style de son metteur en scène empêche toute vie, tout éclat, tout relief. Voir des actrices aussi talentueuses qu'Edith Scob ou Inês de Medeiros tenter sans succès de se débattre avec des personnages insignifiants donne un énorme sentiment de gâchis et les 105 minutes passent avec une lenteur qui n'a que peu d'équivalents cinématographiques.

Le Sang tirait un grand partie de son esthétique en noir et blanc qui privilégiait les gros plans sur les visages et les jeux sur les placements des personnages dans un cadre relativement dépouillé. Ici, la couleur semble être le prétexte à une forme de renoncement esthétique et Costa emballe son film avec un naturalisme plat. La photographie est terne, les couleurs semblent délavées et durant plusieurs scènes de nuit il faut s'arracher les yeux pour comprendre quels personnages sont présents. Les meilleurs films de Costa (Le Sang, Ne Change rien, Dans la chambre de Vanda) sont tous dotés d'une recherche sur le cadre et d'une précision dont cette Maison de lave est extrêmement éloignée, si ce n'est opposée.

En souhaitant s'affranchir à ce point du récit, le réalisateur échoue sur à peu près tous les plans. Il échoue d'abord narrativement puisque les différentes pistes alternent entre l'inintéressant (le chien, la relation entre Scob et Bankolé) et le totalement opaque (le fils de Scob et Inês de Medeiros). Chacun pourra l'espace d'un dialogue abscons se faire son propre film en y trouvant une portée symbolique mais en l'état, rien ne vient constituer une histoire intéressante, même défragmentée. Par conséquent, lorsque Costa tente à quelques occasions des effets un peu plus visuels comme le long plan suivant Inês de Medeiros, il échoue de nouveau ; contrairement à un Andrei Tarkovski, par exemple, qui dans Stalker faisait durer très longtemps un plan qui symbolisait l'entrée des personnages dans un monde s'affranchissant de leurs règles de vie usuelles, Costa ne relie sa mise en scène à aucun élément thématique un tant soit peu consistant. Les personnages se parlent ou plutôt monologuent chacun de leur côté sans s'écouter et tout cela finit par ressembler dangereusement à une compilation des travers les plus énervants d'un cinéma d'auteur réservé aux festivals. De plus, il est extrêmement difficile de croire dans le personnage d'Inês de Medeiros, simple infirmière qui pourtant part en Afrique pour une durée visiblement assez longue sans se poser la moindre question. Si les justifications psychologiques sont accessoires dans des films plus grand public ou l'action prime, dans un contexte aussi réaliste que celui de La Maison de lave ce traitement d'un personnage qui plus est désincarné et froid nous empêche totalement d'éprouver de l'empathie pour elle, et a fortiori d'y croire.

Que reste t-il au final de cette Maison de lave ? Peu de choses. Un orchestre dont les apparitions ont le mérite d'égayer un film par ailleurs laborieux, une actrice tout à fait agréable à regarder et quelques jolis plans de paysage. Mais ceci ne pèse pas lourd face à la pénibilité du visionnage et par l'immense déception de voir les promesses du Sang ne pas être tenues. La fin ne résout évidemment aucun des enjeux disséminés ici et là et ne statue même pas précisément sur le retour ou non d'Ines au Portugal. Même les œuvres les plus lentes d'Antonioni ressemblent à un James Bond une fois découverte La Maison de lave, et suivre la vie de personnages sans éléments contextuels, sans personnalités claires et dont les interactions se résument à se disputer lors d'une scène pour subitement flirter lors de la suivante tient quelque peu du calvaire de spectateur.

Inscription à :

Commentaires (Atom)